1 はじめに

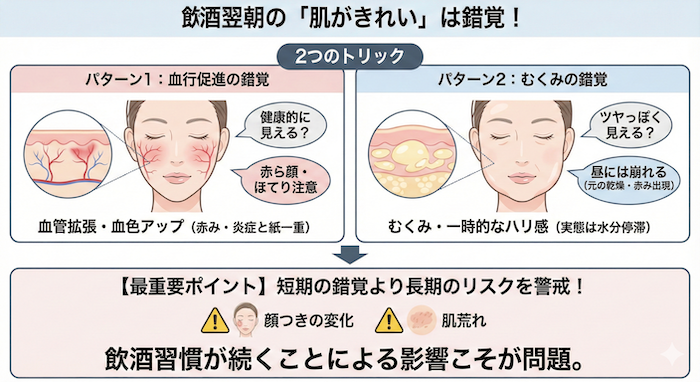

「昨日けっこう飲んだのに、今朝なんか肌がきれい…?」

そんな経験はありませんか。ただし、その"きれい"は肌そのものが良くなったわけではなく、見え方のトリックであることがほとんどです。

結論を先に言うと、翌朝のツヤっぽさは「血行促進(血色アップ)」か「むくみ」のどちらか。 本当に気にすべきは、この短期の錯覚よりも、飲酒習慣が続いたときに現れる"顔つきの変化"と肌荒れのほうです。

今回は、飲酒と肌の関係を医学的にかみ砕いて整理します。

2 二日酔いなのに「肌の調子がいい」のはなぜ?翌朝のツヤとむくみの正体

パターン1:血管拡張で血色がよく見える

アルコールは血管を拡張させるため、顔色が明るく見えることがあります。いわゆる"血色がいい"状態ですが、これは赤みと紙一重。赤ら顔の傾向がある方や、ほてり・紅潮が出やすい体質では、「健康的」というより「炎症っぽく見える」方向に振れやすいので注意が必要です。繰り返す赤みには、アゼライン酸高濃度配合クリームやダームエデン美容液で普段から抗炎症ケアをしておくのも一案です。

パターン2:むくみでハリが出たように見える

飲酒の翌朝、目の下や頬がパンと張って見えることがあります。これが「ツヤ」「ハリ」の錯覚を生みますが、実態はむくみ。時間が経って引いてくると、元のコンディション──ときに乾燥や赤み──が顔を出します。翌朝だけ"盛れている"のに昼から崩れるのは、このためです。

3 アルコールが肌へ与える影響|飲み続けると顔つきが変わる?

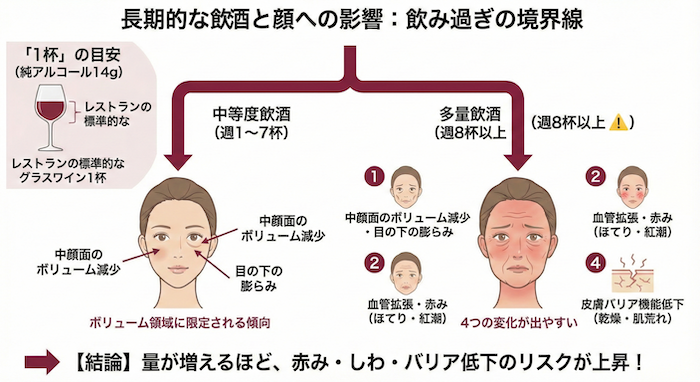

過度な飲酒は、皮膚や顔貌に影響が出やすいことが報告されています(文献1)。ここでは目安として週8杯以上を「多量飲酒」とします。

*ここでの「1杯」とは純アルコール量で14グラム。一般的なワイングラスで言うと、なみなみと注いだ量ではなく、グラスの膨らんでいる部分(ボウル)のあたりまで注いだ、いわゆる「レストランでの標準的な1杯(グラスワイン)」の量になります。

多量飲酒(週8杯以上)で出やすい4つの変化

1️⃣中顔面のボリューム減少と目の下の膨らみ

2️⃣血管拡張と赤み(ほてり・紅潮が続きやすい)

3️⃣顔の上部および口元のシワ(乾燥・炎症・表情筋の影響も絡む)

4️⃣皮膚バリア機能の低下(乾燥、刺激感、肌荒れを繰り返しやすい)

中等度(週1〜7杯)は「ボリューム領域」に限定されやすい

週1〜7杯程度の飲酒では、影響が「中顔面のボリューム減少」「目の下の膨らみ」といったボリューム領域に限定される傾向が示されています。

(減少したボリュームには、それを補うヒアルロン酸注入が適応となります)

もちろん個人差はありますが、量が増えるほど、赤み・しわ・バリア低下のリスクが上がりやすいという整理が実務的です。

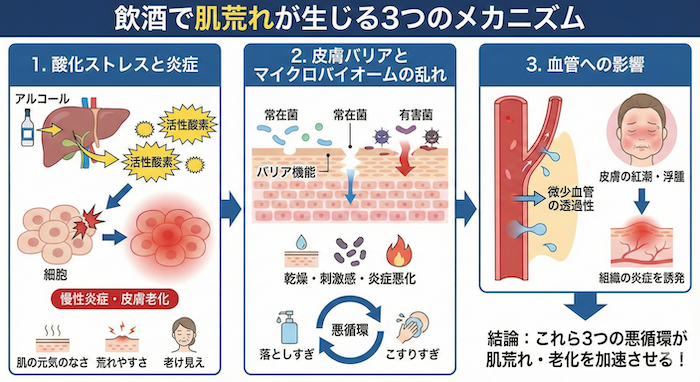

4 お酒で肌荒れが生じる3つのメカニズム

1. 酸化ストレスと炎症

アルコール代謝で活性酸素が発生し、抗酸化防御を圧倒して細胞傷害・慢性炎症・皮膚老化を促進します(文献2)。肌の"元気のなさ"、"荒れやすさ"、"老け見え"は、ここが起点になることが少なくありません。

2. 皮膚バリアとマイクロバイオームの乱れ

バリア機能低下と皮膚表面にいて皮膚を守る常在菌の変化が乾燥、刺激感、炎症を悪化させます(文献2)。ここに「落としすぎ」、「こすりすぎ」が重なると、悪循環に陥りがちです。

3. 血管への影響(赤ら顔の原因)

アルコールは微少血管の透過性を高め、飲酒後の皮膚の紅潮や浮腫の直接的な原因になるばかりか、組織の炎症を誘発します(文献3)。

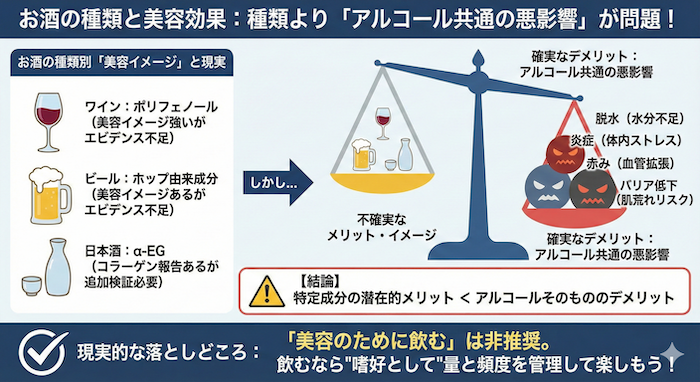

5 日本酒やワインは肌にいい?お酒の種類と美容効果について

結論から言えば、種類よりも「アルコール共通の悪影響」が問題になります。

日本酒とコラーゲンの話

日本酒に含まれるエチル-α-D-グルコシド(α-EG)について、皮膚コラーゲンに関する報告があるのは事実です(文献4)。ただし、これは日本酒メーカーの絡んだ研究報告であり、追加検証が必要です。

ワイン・ビールの美容イメージと現実

ワインのポリフェノール、ビールのホップ由来のポリフェノールなど"美容イメージ"は根強いものの、飲酒としての美容効果には確立した強いエビデンスが不足しています。

結論:美容目的の飲酒は推奨されない

脱水、炎症、赤み、バリア低下など、アルコールそのものが持つ悪影響は種類を問わず共通です。特定成分の潜在的メリットを上回る可能性が高いため、「美容のために飲む」は医学的に推奨されません。飲むなら"嗜好として"、量と頻度を管理するのが現実的な落としどころです。

6 飲み会後のスキンケア|メイクを落とさず寝た翌日の対処法

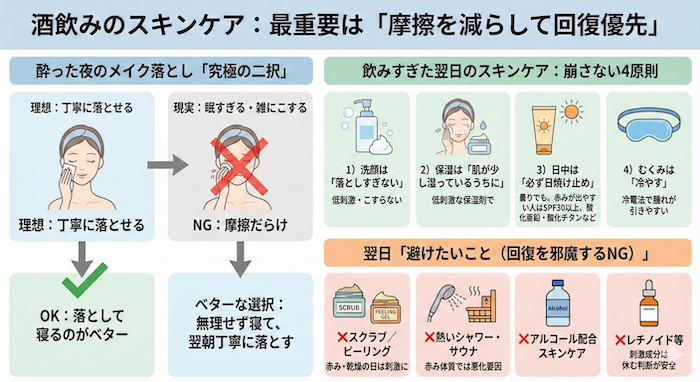

どんなに酔ってもメイクは落とすべき?

原則はシンプルです。丁寧に落とせるなら、落としてから寝るのがベター。でも、眠すぎて雑にこすってしまうくらいなら、無理に落とさず寝て、翌朝(昼でも)落ち着いてから丁寧に落とすほうが肌に優しいこともあります。

「メイクは必ず落として寝なければ」という強迫観念で、摩擦だらけのクレンジングをするくらいなら、回復を邪魔しない選択を。

飲みすぎた翌日のスキンケア4原則

1️⃣ 洗顔は「落としすぎない」──低刺激、こすらない

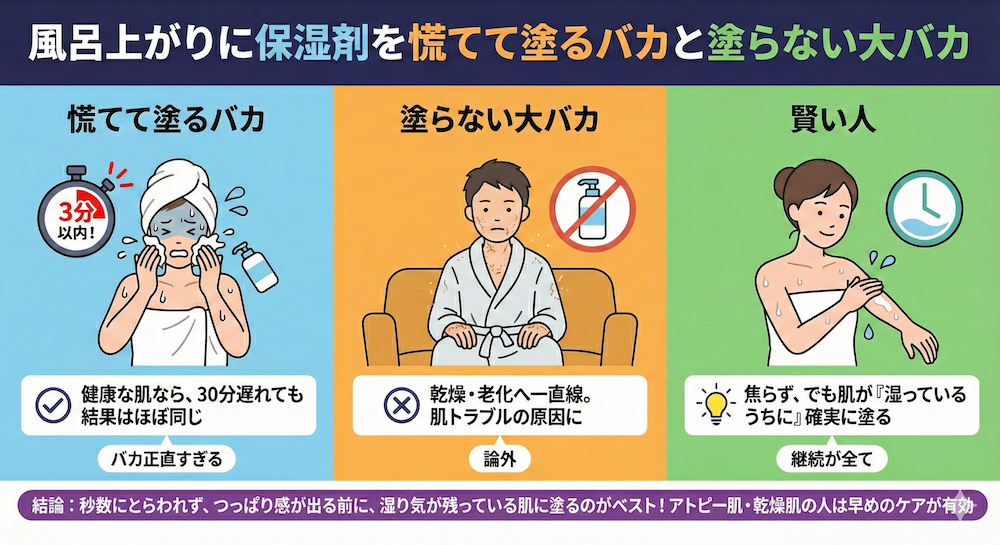

2️⃣ 保湿は「肌が少し湿っているうちに」──低刺激な保湿剤で

バリア機能が低下している時は、ADパーフェクトバリアのような低刺激・高保湿なアイテムで保護膜を作ることが回復への近道です。

3️⃣ 日中は「必ず日焼け止め」──曇りでも。赤みが出やすい人はSPF30以上。刺激になりにくい酸化亜鉛・酸化チタン系も選択肢

4️⃣ むくみ(特に目の下)は「冷やす」──冷罨法で腫れが引きやすい

飲みすぎた翌日は避けたいこと(ピーリング・サウナ等)

☑️スクラブ、ピーリング、強い角質ケア(赤み・乾燥の日は刺激になりやすい)

☑️熱いシャワー、サウナ(赤み体質では悪化要因に)

☑️アルコール配合のスキンケア

☑️レチノイドなど刺激になり得る成分(翌日は休む判断が安全)

7 まとめ:お酒による肌荒れ・赤ら顔を防ぐために

お酒をゼロにできなくても、肌は守れます。翌朝のツヤに騙されず、長期の変化に目を向ける。そして翌日は「刺激を減らす」──それだけで肌の安定度は確実に上がります。

美容の勝ち筋は、派手な一手より"崩れない習慣"です。

まとめ(箇条書き)

✅翌朝の「ツヤ」は主に血行促進 or むくみの錯覚

✅多量飲酒(目安:週8杯以上)では、ボリューム低下・赤み・しわ・バリア低下が起きやすい

✅肌荒れは酸化ストレス、炎症、バリア破綻、血管反応が複合的に絡む

✅種類別の"美容効果"は限定的で、アルコール共通の悪影響が上回りやすい → 美容目的の飲酒は推奨されない

✅飲みすぎた翌日のスキンケアは摩擦を減らし回復優先:落としすぎない洗顔、即保湿、日焼け止め、冷やす

✅飲みすぎた翌日はピーリング、サウナ、アルコール化粧品、刺激成分(レチノイド等)を避ける判断が安全

酒飲みの肌を救う美肌術

ブログ人気記事ランキング

*2025年12月31日調べ

【参考文献】

1) Impact of Smoking and Alcohol Use on Facial Aging in Women: Results of a Large Multinational, Multiracial, Cross-sectional Survey

Greg D Goodman, et al.

J Clin Aesthet Dermatol

2019 Aug 1;12(8):28–39

2) The Role of Oxidative Stress in Skin Disorders Associated with Alcohol Dependency and Antioxidant Therapies

Joanna Wróblewska, et al.

Molecules

Jul 25;30(15):3111

3) Advances in Relationship Between Alcohol Consumption and Skin Diseases.

Lin Liu, Jin Chen

Clin Cosmet Investig Dermatol

2023 Dec 29:16:3785-3791

4) The effect of ingestion of an ethyl α-D-glucoside, a fermented product, on human skin The effect of ingestion of an ethyl α-D-glucoside on human skin

M Masaki, et al.

J Biol Macromol

2021;21(2):75-87

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)

(最終更新日:2025年12月31日)