【目次】

1: 「コラーゲンは飲むと意味ない」は本当?最新の研究結果

2: コラーゲンサプリの効果とは?肌のハリ改善の可能性

3: そもそもコラーゲンとは?肌や顔のハリを支える役割

4: 肌のコラーゲンが減少する原因

5: 自分でコラーゲンを増やす方法:食べ物とサプリの選び方

6: コラーゲン摂取の注意点と副作用

7: 【美容医療】コラーゲンを増やす治療・クリニックの施術

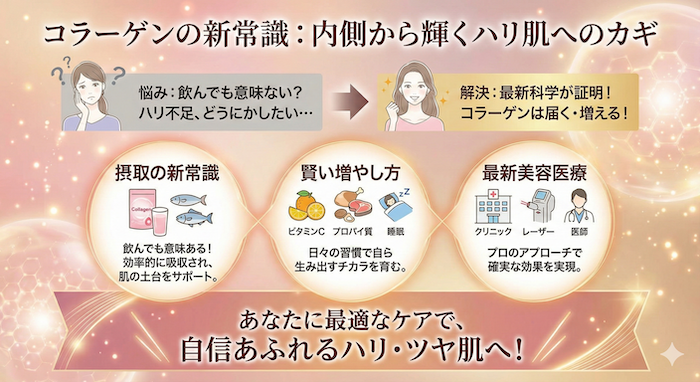

「コラーゲン、飲んでも意味ないってホント?」、「肌のハリ不足、どうにかしたい…」そんなお悩み、ありませんか?その肌の悩み、もしかしたらコラーゲンについての誤解や知識不足が原因かもしれません。「結局どうすればいいの?」この記事がその疑問に答えます。

最新の科学的知見に基づき、コラーゲンの「真実」と効果的な活用法を徹底解説、この記事では、コラーゲン摂取の新常識から、驚きの肌効果、賢い増やし方、日々の注意点、さらに進んだ最新美容医療アプローチまで、あなたが知りたいコラーゲンの全てをギュッと凝縮してお届けします。

これを読めば、もうコラーゲン情報に迷うことはありません。あなたに最適な具体的なケア方法が見つかり、内側から輝くようなハリとツヤのある肌を目指せます。

コラーゲンを正しく理解し、賢く活用して、自信あふれる若々しい肌を手に入れましょう。さあ、一緒に「コラーゲン」の扉を開きましょう。

1 「コラーゲンは飲むと意味ない」は本当?最新の研究結果

「コラーゲンをサプリで飲んでも、どうせ胃腸でアミノ酸に分解されちゃうんでしょ?直接肌に届くわけじゃないから意味ないって聞いたけど…」美容に関心のある方なら、一度はこんな話を聞いたことがあるかもしれません。

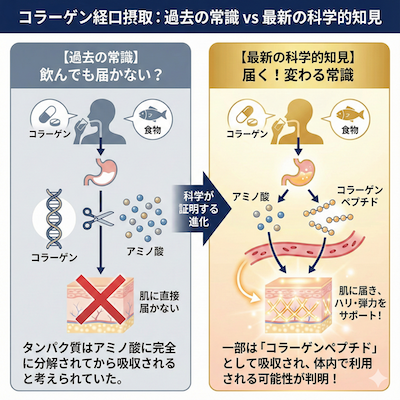

確かに、かつては、食事やサプリで摂ったコラーゲンは、消化管でアミノ酸に完全に分解されるため、そのままの形で体内で利用されたり肌に直接届いたりしないと考えられていました。 鳥の手羽先料理や参鶏湯などコラーゲンが豊富な食事をすると肌がプルプルになるという話を「そんなことは医学的にあり得ない!」と、美容皮膚科医である私自身も過去には口にしていた記憶があります。

しかし、近年の研究によって、その常識は大きく変わりつつあります。今回は、コラーゲン経口摂取に関する最新の科学的知見について、詳しく解説していきましょう。

1-1 かつての常識:「タンパク質はアミノ酸に分解されて吸収される」という壁

私たちの体は、食事から摂取したタンパク質をそのままの形で吸収することはできません。タンパク質は非常に大きな分子であるため、消化管内でアミノ酸まで分解されてから、初めて吸収・利用されるというのは、中学校の理科で教わる消化・吸収の基本です。

コラーゲンもタンパク質の一種ですから、当然このルールに従うと考えられていました。

つまり、コラーゲンを摂取しても、それは一旦バラバラのアミノ酸になるので、そのアミノ酸が体内で再びタンパク質に再合成される過程で、必ずしも肌のコラーゲンとして使われるとは限らない、というわけです。これが、「コラーゲンを飲んでも肌には届かない」と言われていた主な理由です。

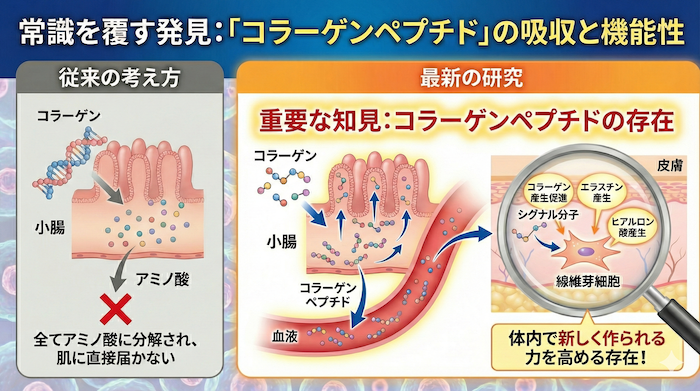

1-2 常識を覆した発見:「コラーゲンペプチド」の吸収と機能性

しかし、研究が進むにつれて、この常識に疑問符が投げかけられるようになります。特に注目されたのが、「コラーゲンペプチド」の存在です。コラーゲンペプチドとは、コラーゲンが酵素で細かく分解され、アミノ酸が数個つながった状態のものを指します。

近年の研究により、摂取したコラーゲンの一部は、アミノ酸まで完全に分解されるのではなく、この「コラーゲンペプチド」という形で消化管から吸収され、血中を介して皮膚を含む全身の組織に運ばれることが分かってきました。 これは、従来の「全てアミノ酸に分解される」という考えを覆す、非常に重要な知見です。

1-3 コラーゲンペプチドは肌のコラーゲン産生を促す?

そして、さらに重要なのは、これらのコラーゲンペプチドが、単に体を作る材料となるだけでなく、体に様々な指令を出す「シグナル分子」として機能する可能性が示唆されてきたことです。

具体的には、特定の構造を持つコラーゲンペプチドが皮膚の線維芽細胞(コラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸などを作り出す細胞)に働きかけ、新たなコラーゲンの産生を促すというメカニズムが提唱されています。

つまり、摂取したコラーゲンが直接組織になるのではなく、体内で新しく作られる力を高める存在となりうる と考えられるようになってきたのです。

これは、コラーゲン摂取に対する考え方を大きく転換させる発見でした。

1-4 京都大学 佐藤健司名誉教授の功績:

この分野における重要な貢献として、京都大学の佐藤健司名誉教授(研究当時は教授)の研究が挙げられます。

佐藤教授は、特定の構造(Pro-Hyp)を持つコラーゲンペプチドが消化管から吸収され、血流に乗って皮膚に到達し、線維芽細胞を刺激してコラーゲンやヒアルロン酸の産生を促進することを実証しました。

それ以前は、摂取されたタンパク質は、個々のアミノ酸に分解されるという常識が主流でしたが、佐藤教授は「ペプチドのまま吸収され、生理的機能を発揮する」という概念を確立しました。

佐藤教授の研究は、その後の機能性ペプチド研究を加速させる大きな転機となったのでした。

1-5 ペプチド研究の広がり:美容・健康分野への応用

佐藤教授の研究を皮切りに、様々な機能を持つペプチドの研究が世界中で活発に行われるようになりました。

その結果、現在では、コラーゲンペプチドだけでなく、様々な種類のペプチドが、美肌効果(ハリ、弾力、保湿など)、痩身効果、育毛効果、さらには疲労回復や関節機能の改善など、多岐にわたる美容・健康効果を持つことが期待され、サプリメントや機能性表示食品、化粧品に応用されています。

かつての「コラーゲンは飲んでも意味がない」という説は、科学の進歩とともにアップデートされつつあります。

もちろん、コラーゲンペプチドを摂取すれば誰もが必ず劇的な効果を実感できるというわけではありませんし、効果には個人差があります。しかし、最新の研究は、コラーゲン摂取が私たちの肌や体に良い影響を与える可能性を強く示唆しているのです。

次に、経口コラーゲン摂取が実際に肌にどのような効果をもたらすのか、最新の医学的結論についてさらに詳しく見ていきましょう。

2 コラーゲンサプリの効果とは?肌のハリ改善の可能性

前章では、「コラーゲンは飲んでも意味がない」というかつての常識が、コラーゲンペプチドの発見と研究によって覆されつつあることをお話ししました。

特定のコラーゲンペプチドが消化管から吸収され、肌の線維芽細胞を刺激してコラーゲン産生を促す可能性があるという、まさに目から鱗の発見だったわけです。

では、実際にコラーゲンを経口摂取することで、私たちの肌にはどのような効果が期待できるのでしょうか?ここでは、最新の医学的研究に基づいた結論を、複数の視点から詳しく解説していきます。

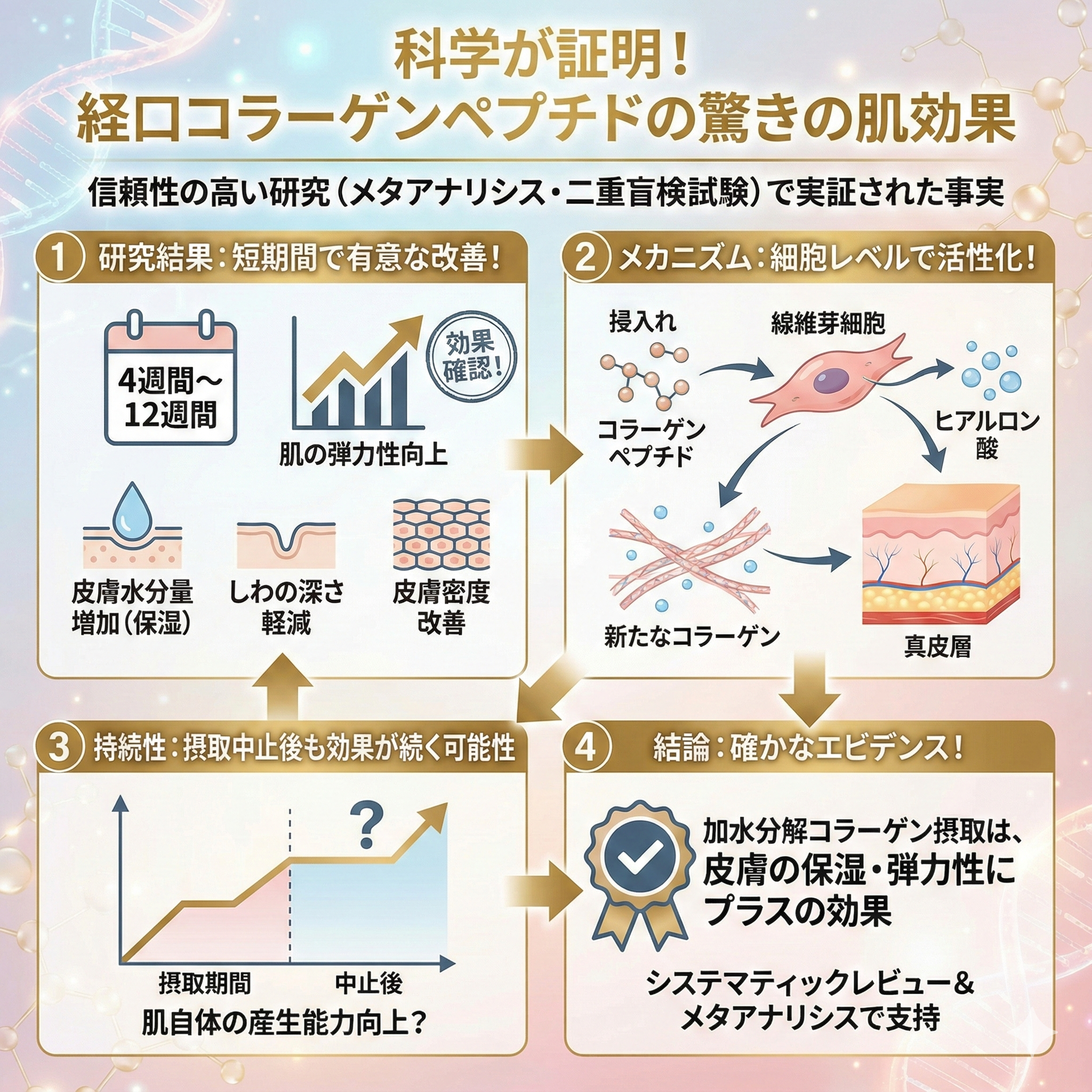

2-1 肌の弾力・水分量への効果を示す研究データ

近年、経口コラーゲンサプリメントの有効性を示唆する研究結果が、世界中から数多く報告されるようになってきました。特に信頼性が高いとされる無作為化二重盲検プラセボ対照試験(研究者も被験者も、誰が本物のコラーゲンを摂取し、誰が偽薬(プラセボ)を摂取しているか分からないようにして行う試験方法)において、注目すべき結果が得られています。

複数の研究を統合的に分析した報告(メタアナリシス)によれば、コラーゲンペプチドを毎日摂取することで、肌の弾力性が有意に向上したという結果が示されています。驚くべきことに、これらの改善効果は、サプリメントの摂取開始からわずか4週間から12週間程度という比較的短期間で観察されたと報告されています。

肌の弾力性だけでなく、皮膚の水分量増加(保湿効果)、しわの深さの軽減、さらには皮膚の密度(真皮のコラーゲン量などを示す指標)の改善といった効果も報告されています。

これらの効果は、コラーゲンペプチドが線維芽細胞を刺激し、新たなコラーゲンやヒアルロン酸の産生を促進するという前章でお話ししたメカニズムによってもたらされると考えられています。

さらに興味深いのは、これらの効果が、コラーゲンサプリメントの摂取を中止した後もある程度持続する可能性を示唆する研究結果も存在する点です。これは、単に一時的に補給されただけでなく、肌自体のコラーゲン産生能力が高まった結果である可能性を示しており、今後の研究が待たれるところです。

実際に、多数のランダム化比較試験を対象としたシステマティックレビューとメタアナリシス(質の高い複数の研究結果を収集・吟味し、統計学的に統合して分析する手法)では、加水分解コラーゲン(コラーゲンペプチドのこと)の摂取が、皮膚の保湿と弾力性に対してプラスの効果をもたらすことが確認されています。これは、経口コラーゲン摂取の有効性を支持する、非常に重要なエビデンスと言えるでしょう。

2-2 一方で、「効果は限定的」「明確な結論はまだ」という意見も

ここまで、経口コラーゲン摂取の肯定的な研究結果を中心にご紹介してきましたが、美容皮膚科医として、多角的な情報を提供することも重要だと考えています。

現状では、「コラーゲンサプリメントの効果は限定的である」あるいは「明確な結論はまだ出ていない」とする意見や研究報告も存在することを無視できません。これは、研究デザイン(対象者の年齢層、人種、摂取するコラーゲンペプチドの種類や量、摂取期間など)の違いによって、結果にばらつきが出ることが一因と考えられます。

また、市販されているコラーゲンサプリメントの種類は非常に多く、どの製品でも同様の効果が得られるとは限りません。コラーゲンペプチドの種類や分子量、吸収効率を高めるための工夫など、製品によって品質に差がある可能性も考慮する必要があります。

そのため、すべての人に、あるいはすべての製品で同様の顕著な効果が保証されているわけではない、というのが現時点でのバランスの取れた見方と言えるでしょう。効果の感じ方には個人差があることも忘れてはいけません。

2-3 美容医師としての見解と今後の展望

私自身、美容医師として多くの方のお肌の悩みに向き合う中で、コラーゲンに関するご質問は頻繁に受けます。最新の研究動向を踏まえると、かつてのように「飲んでも全く意味がない」と一蹴するどころではなく、コラーゲンペプチドを適切に摂取することで、肌のハリや潤いをサポートする可能性は十分にあると考えています。

しかし、サプリメントはあくまで「補助」であり、日々のスキンケア、バランスの取れた食事、十分な睡眠、紫外線対策といった基本的な生活習慣が最も重要であることは言うまでもありません。その上で、より積極的に肌の健康を目指したい方にとって、コラーゲンサプリメントは選択肢の一つとなり得るでしょう。

今後、さらに質の高い臨床研究が進み、どのような種類のコラーゲンペプチドを、どのくらいの量、どのくらいの期間摂取すれば、どのような効果が期待できるのか、より詳細な情報が明らかになることを期待しています。

次の章では、そもそも私たちの美肌に欠かせない「コラーゲン」とは一体何なのか、その基本的な役割について、改めて詳しく解説していきます。

3 そもそもコラーゲンとは?肌や顔のハリを支える役割

では、そもそも私たちの美肌にとって、そして健康にとっても非常に重要な「コラーゲン」とは、一体どのような物質なのでしょうか?コラーゲンの基本的な知識と、特に美肌における大切な役割について、改めて詳しく解説していきます。

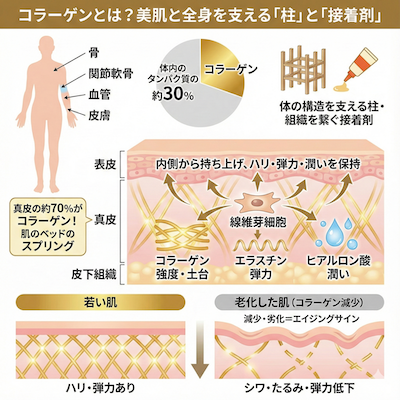

3-1 体を作る柱であり接着剤

コラーゲンは、私たちの体を構成する主要なタンパク質の一種です。具体的には、体内の様々な組織を構成する繊維状のタンパク質で、皮膚、骨、軟骨、腱、靭帯、血管など、体のあらゆる場所に存在しています。

驚くべきことに、人間の体内に存在するタンパク質の約30%をコラーゲンが占めていると言われており、これは私たちの体を形作り、支える上でいかにコラーゲンが不可欠であるかを示しています。

よく例えられるのは、建物の鉄骨やセメントのような役割です。細胞と細胞を繋ぎ合わせ、組織に強度や弾力性を与えることで、私たちの体は形を保ち、スムーズに機能することができます。つまり、コラーゲンは単に肌の成分というだけでなく、体の構造を支える「柱」であり、組織同士を繋ぎとめる「接着剤」のような働きをしているのです。

3-2 肌だけじゃない!全身の健康と若々しさに関わるコラーゲン

コラーゲンと聞くと、多くの方が「肌のハリや弾力」をイメージされると思いますが、その働きは美肌効果だけに留まりません。

前述の通り、コラーゲンは皮膚だけでなく、粘膜、骨、靭帯、血管などにも豊富に含まれています。例えば、骨においては、カルシウムが付着する土台となり、骨の強度やしなやかさを保つのに役立っています。関節では、軟骨の主成分としてクッションの役割を果たし、スムーズな動きをサポートします。また、血管においては、血管壁の弾力性を維持し、しなやかな血管を保つことにも貢献しています。

3-3 美肌の鍵を握る!真皮の主役「コラーゲン」

私たちの皮膚は、外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」という三層構造になっています。このうち、肌のハリや弾力、潤いを保つ上で最も重要な役割を担っているのが、表皮の下に位置する「真皮」です。

そして、この真皮の主成分こそがコラーゲンであり、その構成比はなんと約70%にも及びます。真皮は、例えるなら肌のベッドのスプリングやマットレスのようなもので、肌全体の弾力やボリュームを支えています。コラーゲンは、この真皮内で網目状のネットワーク構造を作り、肌の土台としての強度としなやかさを生み出しています。

具体的には、真皮内に存在する「線維芽細胞」という細胞が、コラーゲンをはじめ、エラスチン(肌に弾力を与える弾性線維)やヒアルロン酸(水分を保持する物質)などを産生しています。コラーゲンがしっかりと存在することで、肌は内側から持ち上げられ、パンとしたハリが保たれます。また、エラスチンがそのコラーゲン線維同士をしっかりと束ね、ヒアルロン酸がその隙間を水分で満たすことで、肌の弾力と潤いが維持されるのです。

コラーゲンの量が減少したり、質が低下したりすると、この肌の土台が弱くなり、スプリングがへたったベッドのように、肌は弾力を失い、ハリがなくなり、シワやたるみといったエイジングサインが現れやすくなってしまいます。

このように、コラーゲンは私たちの肌の美しさと若々しさを保つために、なくてはならない存在です。しかし、残念ながら体内のコラーゲンは年齢とともに自然と減少していってしまいます。次の章では、なぜコラーゲンが減ってしまうのか、その原因について詳しく解説していきます。

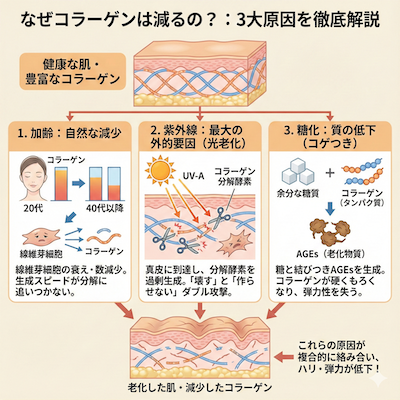

4 肌のコラーゲンが減少する原因

「最近、肌のハリがなくなってきた気がする…」「以前はなかったシワやたるみが気になる…」そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。その原因の一つとして、体内のコラーゲンが減少している可能性が考えられます。

では、なぜ私たちの体内のコラーゲンは減ってしまうのでしょうか?この章では、コラーゲン減少の主な原因について、詳しく解説していきます。

4-1 避けては通れない「加齢」という現実

まず、最も大きな原因として挙げられるのが「加齢」です。悲しい現実ではありますが、体内のコラーゲンは年齢と共に減少傾向にあります。 一般的に、コラーゲンの量は20代をピークに徐々に減少し始め、40代以降になるとその減少スピードはさらに加速すると言われています。

この主な理由は、加齢により、コラーゲンを作り出す工場である「線維芽細胞(せんいがさいぼう)」の数自体が減少したり、その働きが衰えてしまったりするためです。

若い頃は活発に新しいコラーゲンを生み出していた線維芽細胞も、年齢を重ねるにつれて元気がなくなり、コラーゲンを合成する力が弱まってしまうのです。その結果、古いコラーゲンが分解されるスピードに新しいコラーゲンの生成が追いつかなくなり、肌全体のコラーゲン量が徐々に減ってしまう、というわけです。

これは、いわば自然な老化現象の一つであり、誰にでも起こりうることです。

4-2 肌老化の最大の原因?!「紫外線」によるダメージ

加齢による自然なコラーゲン減少に加えて、私たちの肌にとって非常に深刻なダメージを与え、コラーゲン減少を加速させる最大の外的要因が「紫外線」です。

太陽光に含まれる紫外線、特にUV-A波は、肌の奥深く、真皮層にまで到達し、コラーゲンに様々な悪影響を及ぼします。具体的には、紫外線が皮膚に当たると、コラゲナーゼなどの「コラーゲン分解酵素」が過剰に作り出されてしまいます。 この酵素は、文字通りコラーゲン線維をバラバラに分解し、破壊してしまう働きがあります。

さらに厄介なことに、紫外線はコラーゲンを分解するだけでなく、線維芽細胞そのものにもダメージを与え、正常なコラーゲンを新たに作り出す能力(コラーゲン生成能力)をも低下させてしまうのです。つまり、紫外線はコラーゲンを「壊す」と同時に「作らせない」という、ダブルの攻撃を仕掛けてくるのです。

このように紫外線によって引き起こされる肌の老化は「光老化(ひかりろうか)」と呼ばれ、非常に重要なポイントです。実は、肌の老化の約8割は、この紫外線による光老化が原因であるとまで言われています。加齢による自然な老化よりも、紫外線による光老化の方が、肌への影響はより激しく、深刻な場合が多いのです。

シワ、たるみ、シミといった肌のエイジングサインの多くは、長年浴び続けてきた紫外線の蓄積によるものと言っても過言ではありません。日頃からの紫外線対策がいかに重要であるか、お分かりいただけるかと思います。

4-3 肌のコゲつき?「糖化」によるコラーゲンの質の低下

そしてもう一つ、近年注目されているコラーゲン劣化の原因が「糖化(とうか)」です。

糖化とは、食事などから摂取した余分な糖質が、体内のタンパク質(コラーゲンもタンパク質の一種です)と結びついて変性し、「AGEs(最終糖化産物)」という老化物質を生成する反応のことを指します。

このAGEsがコラーゲンに蓄積すると、コラーゲン線維は硬く、もろくなってしまいます。例えるなら、コラーゲンが「焦げ付いた」ような状態になるイメージです。糖化によって変性したコラーゲンは、本来のしなやかさや弾力性を失い、肌のハリや弾力を著しく低下させる原因となります。

糖化が進むと、肌はゴワゴワと硬くなり、黄ぐすみも現れやすくなります。また、糖化したコラーゲンは分解されにくく、新しいコラーゲンの生成も阻害するため、肌のターンオーバーも乱れがちになります。

甘いものの食べ過ぎや、血糖値が急上昇しやすい食生活は、この糖化を進行させる大きな要因となります。

4-4 その他のコラーゲン減少・劣化要因

加齢、紫外線、糖化の他にも、私たちの生活習慣の中にはコラーゲンを減少させたり、質を低下させたりする要因が潜んでいます。

栄養バランスの偏り: コラーゲンの合成には、タンパク質だけでなく、ビタミンCや鉄分なども必要です。これらの栄養素が不足すると、コラーゲンの生成がスムーズに行われなくなります。

睡眠不足: 睡眠中には成長ホルモンが分泌され、肌の修復や再生が促されます。睡眠不足は、このプロセスを妨げ、コラーゲンの再構築にも影響を与えます。

ストレス: 過度なストレスは活性酸素を増やし、細胞にダメージを与えます。これは線維芽細胞の働きを弱め、コラーゲン産生能力の低下につながる可能性があります。

喫煙: 喫煙はビタミンCを大量に消費し、活性酸素を増やしてコラーゲンを破壊するだけでなく、血管を収縮させて肌への栄養供給を滞らせるなど、肌にとって百害あって一利なしです。

これらの要因が複雑に絡み合い、私たちの肌のコラーゲンは日々少しずつ失われ、質も変化していってしまうのです。

しかし、原因が分かれば対策も見えてきます。次の章では、これらの原因を踏まえた上で、コラーゲンを効果的に「摂る」そして「増やす」ための具体的な方法について、詳しく解説していきます。

5: 自分でコラーゲンを増やす方法:食べ物とサプリの選び方

では、具体的にどのような方法でコラーゲンを効果的に摂取し、体内で増やすことができるのでしょうか?ここでは、食事やサプリメントによる摂取方法から、日々の生活習慣で見直すべきポイントまで、幅広くご紹介します。

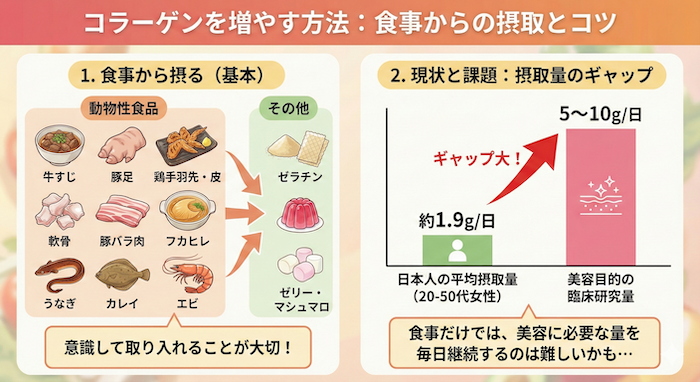

5-1. 食事からコラーゲンを摂る

まず基本となるのは、日々の食事です。コラーゲンは様々な食品に含まれています。

コラーゲンが多く含まれる食品の例としては、以下のようなものが挙げられます。

動物性食品: 牛すじ、豚足、鶏手羽先、鶏皮、軟骨、豚バラ肉、フカヒレ、うなぎ、カレイ、エビなど

その他: ゼラチン(ゼリーやマシュマロなど)

これらの食品を意識して食事に取り入れることで、コラーゲンを摂取することができます。身近で調理しやすい食品もありますが、うなぎやフカヒレなどは、コラーゲンが豊富でも日常的に摂るのは難しい食品もあります。

日本でコラーゲンの1日の推奨摂取量は定められていません。実際の摂取量については、20〜50代の日本人女性を対象にした調査で、日常の食事から摂取しているコラーゲン量は平均約1.9 g/日とする報告があります。

美容目的での臨床研究では、1日5~10g/日のコラーゲンが使われていますから、食品からだけでは、この量を毎日継続的に摂るのは難しいかもしれません。

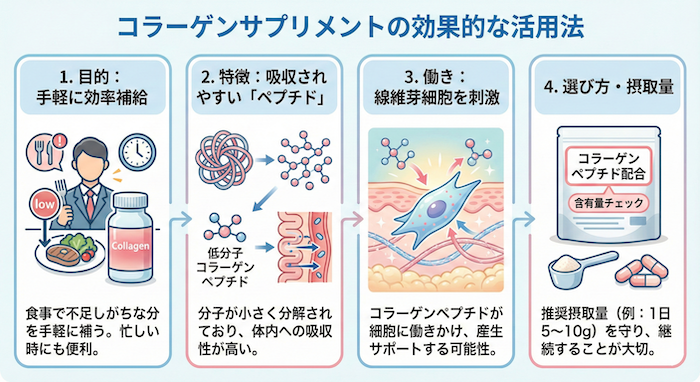

5-2. コラーゲンサプリメントの活用

そこで便利なのが、コラーゲンサプリメントです。食事で不足する場合や、手軽に効率よくコラーゲンを摂取したい場合にサプリメントは便利であると言えるでしょう。

最近のサプリメントは、特に「コラーゲンペプチド」の形で配合されているものが主流です。コラーゲンペプチドは、通常のコラーゲンよりも分子が小さく分解されているため、体内で吸収されやすいというメリットがあります。 第1章でも解説したように、このコラーゲンペプチドが線維芽細胞を刺激する可能性が研究されています。

サプリメントを選ぶ際は、コラーゲンペプチドの種類や含有量を確認しましょう。1日あたり5~10gの摂取を推奨している製品が多いですが、製品ごとの推奨量を守って摂取することが大切です。

5-3. コラーゲンの合成をサポートする栄養素も一緒に摂るべき?

コラーゲンを摂取するだけでなく、体内で効率よくコラーゲンが作られるようにサポートすることも重要です。体内でコラーゲンが作られる際には、特定の栄養素が必要となります。特に重要なのが、ビタミンCと鉄分です。

ビタミンC: コラーゲン線維を合成する過程で必須の補酵素として働きます。不足すると、正常なコラーゲンの生成が妨げられてしまいます。

鉄分: コラーゲンの合成に必須ではありませんが、合成後の構造の安定化に欠かせません。

サプリメントの中にはこうした栄養素を配合してある製品もありますが、ビタミンCや鉄を一緒に摂った方が効果的という証拠はありません。何よりこれまでの臨床研究はほとんどがコラーゲン単独で摂取していますので、これらの栄養素を気にする必要はありません。

5-4. 摂取のタイミングは?

コラーゲンサプリメントの摂取のタイミングについては

・朝の空腹時

・トレーニング前後

・就寝前

・食後

など、さまざまなタイミングが推奨されていますが、明確に「この時間帯がより有効」とするエビデンスはありません。

これまで行われてきた臨床試験でも、摂取のタイミングについては言及していませんので、「忘れずに摂取する」ことを優先して、忘れにくい、習慣化しやすいタイミングを選べばいいでしょう。

コラーゲンを効果的に「摂る」ことと「増やす(守る・育む)」こと、この両輪でアプローチしていくことが、ハリと弾力のある美しい肌を目指す上で非常に大切です。次の章では、コラーゲン摂取に関する注意点について詳しく見ていきましょう。

6 コラーゲン摂取の注意点と副作用

6-1. 食品からのコラーゲン摂取:脂質やカロリーに注意

コラーゲンを多く含むとされる手羽先や豚足、鶏皮といった食品は、確かにコラーゲンの供給源となります。しかし、これらの食品はコラーゲンと同時に脂質も多く含んでいる場合があります。美味しくてつい食べ過ぎてしまうと、脂質の摂りすぎからカロリーオーバーにつながり、体重増加の原因になったり、皮脂の過剰な分泌を招いてニキビなどの肌トラブルを引き起こしたりする可能性も否定できません。バランスの取れた食事を心がけ、特定の食品に偏らないように注意しましょう。

6-2. サプリメントの過剰摂取は禁物!

手軽にコラーゲンを補給できるサプリメントは非常に便利ですが、「たくさん飲めばもっと効果が出るはず」というのは大きな誤解です。

消化器系の不調など: コラーゲンサプリメントを過剰に摂取すると、げっぷ、お腹の張り、吐き気、下痢、胃もたれといった消化器系の不快な症状が出ることがあります。これらは比較的軽い症状であることが多いですが、推奨量を守ることが大切です。

「多ければ多いほど効く」わけではない: 多くの臨床研究では、1日に5~10g程度のコラーゲンペプチド摂取で効果が報告されています。これを超える量を摂取しても効果が比例して高まるという科学的根拠は乏しく、むしろ副作用のリスクを高めるだけになる可能性があります。製品に記載されている推奨目安量を守りましょう。

6-3. アレルギー反応に注意!原料の確認を

コラーゲンサプリメントの原料には、牛、豚、鶏、魚などが使われています。これらの原料に対してアレルギーをお持ちの方は、摂取することでアレルギー反応を引き起こす可能性があります。

症状: じんましん、かゆみ、赤みといった皮膚症状から、場合によっては呼吸困難などのアナフィラキシーショックといった重篤な症状に至るケースも報告されています。

対策: ご自身のアレルギーを把握し、サプリメントを購入する際には必ず原材料表示を確認しましょう。特に魚介類や鶏、卵などにアレルギーがある方は注意が必要です。不安な場合は、かかりつけ医にご相談ください。

6-4. 製品の品質と安全性もチェック

市場には様々な品質のサプリメントが出回っています。残念ながら、原料の汚染による重金属が含まれている可能性も指摘されています。信頼できるメーカーの製品を選ぶようにしましょう。

6-5. 特に注意が必要な方

以下に該当する方は、コラーゲンサプリメントの摂取に関して特に注意が必要です。

持病のある方: 腎機能に障害のある方や、過去に高カルシウム血症と診断されたことがある方などは、摂取前に必ず主治医にご相談ください。

妊娠中・授乳中の方: 妊娠中や授乳中の安全性に関する十分なデータはまだありません。美容目的での高用量のコラーゲン摂取は控えるようにしましょう。

6-6. 万が一、体調に異変を感じたら

コラーゲンサプリメントを摂取し始めてから、何らかの体調の変化を感じた場合は、すぐに摂取を中止してください。そして、摂取した製品名、ロット番号、摂取量、出現した症状などを記録しておきましょう。症状が重い場合や、改善しない場合は、速やかに医療機関を受診してください。

コラーゲンは、適切に摂取すれば私たちの美容と健康をサポートしてくれる心強い味方です。しかし、やみくもに摂るのではなく、これらの注意点をしっかりと理解した上で、ご自身の体質やライフスタイルに合った方法で上手に取り入れていきましょう。もし不安な点や疑問点があれば、医師にご相談いただくと良いでしょう。

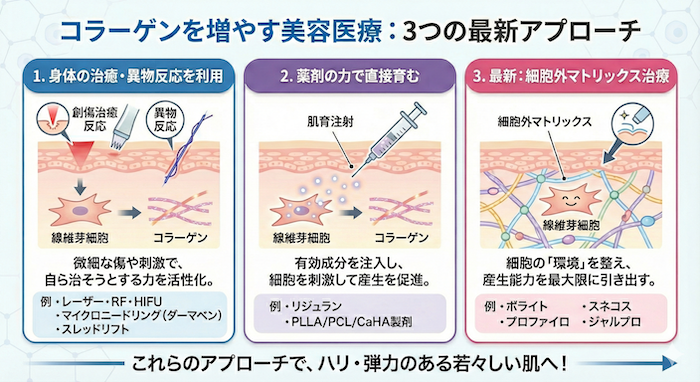

7 【美容医療】コラーゲンを増やす治療・クリニックの施術

これまでコラーゲンの重要性や、食事やサプリメントによる摂取、そして日々のケアについてお話ししてきました。しかし、「もっと積極的に、効果的に肌のコラーゲンを増やしたい!」と考えたとき、心強い選択肢となるのが美容医療です。

美容皮膚科の領域では、肌のハリや弾力を取り戻し、若々しい印象を維持するために、皮膚内のコラーゲンをいかに効率よく増やすかということが、美肌治療における大きなテーマです。

そのために、様々なアプローチの治療法が開発され、日々進化しています。この章では、美容医療の現場で実際に行われている、コラーゲンを増やすための代表的な治療法について解説していきます。

7-1 身体の治癒能力を利用する:創傷治癒反応と異物反応

美容医療でコラーゲン生成を促すための基本的な考え方の一つに、私たちの身体に本来備わっている「創傷治癒反応(そうしょうちゆはんのう)」を利用するというものがあります。これは、肌にあえて微細な傷や刺激を与えることで、その傷を修復しようとする過程でコラーゲンがたくさん作られる働きを活性化させるアプローチです。

代表的な治療法としては、以下のようなものがあります。

レーザー治療・高周波(RF)治療・HIFU(ハイフ)治療: これらの治療は、特定の波長のレーザー光や高周波の熱エネルギー、高密度焦点式超音波(HIFU)などを皮膚の真皮層に照射することで、微細な熱ダメージを与えます。この熱ダメージが刺激となり、線維芽細胞が活性化され、新たなコラーゲンの産生が強力に促進されます。シミや毛穴、ニキビ跡の改善など、目的に応じて様々な種類の機器が用いられます。熱エネルギーの加え方や深さをコントロールすることで、肌の引き締め効果やたるみ改善も期待できます。

▶ 切らずにコラーゲンを増やす!当院のHIFU・サーマクールの詳細はこちら

マイクロニードリング(ダーマペン): 極めて細い多数の針(マイクロニードル)を使って、肌の表面に微細な穴をあける治療法です。この微小な傷を作ることで、創傷治癒反応が引き起こされ、コラーゲンやエラスチンの増生が促されます。ダーマペンが代表的です。薬剤を併用することで、さらなる効果も期待できます。

▶ 「肌自身の再生力を高める『ダーマペン4』について詳しく見る

もう一つの生体反応を利用する方法として、「異物反応」を利用したものもあります。

吸収性の糸(スレッドリフト): 医療用の溶ける糸を皮膚の下に挿入する治療法で、一般的に「スレッドリフト」と呼ばれています。糸を挿入することによる物理的なリフトアップ効果に加え、挿入された糸が体内で「異物」として認識されることで、その周囲にコラーゲン線維が生成される反応(異物反応による線維化)が起こります。これにより、肌のハリや弾力が高まり、引き締め効果も期待できます。

▶ コラーゲン生成とタイトニング・リフトアップを同時に叶える『ショッピングスレッド』

7-2 薬剤の力でコラーゲンを育む:肌育注射

近年注目されているのが、「スキンブースター」や「バイオスティミュレーター」と呼ばれる薬剤を肌に直接注入する治療法です。これは、肌に有効な成分を細かく、広範囲に注入することで、皮膚そのものの質感を改善し、コラーゲン生成を長期的に促進させることを目的としています。

代表的なものには、リジュランや、PLLA(ポリ-L-乳酸)、PCL(ポリカプロラクトン)、CaHA(カルシウムハイドロキシアパタイト)といった成分を用いた製剤があります。これらの成分は、肌に注入されると線維芽細胞を刺激し、コラーゲンやエラスチンの産生を促す薬理作用を持っています。単にボリュームを補うヒアルロン酸注入とは異なり、肌自身の再生能力を高めることで、より自然で持続的なハリやツヤの改善が期待できます。

▶ 細胞から若返る肌育注射『リジュラン』

7-3 最新の潮流:細胞外マトリックス治療という新発想

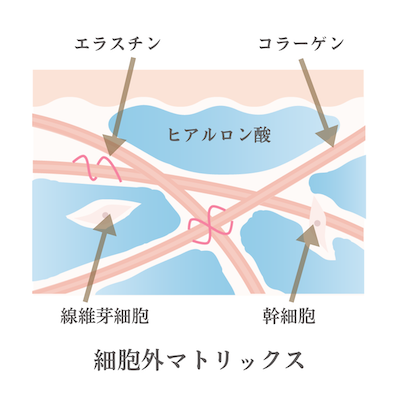

そして、美容医療のコラーゲン治療における最新の考え方として、「細胞外マトリックス治療」というアプローチが登場しています。これは、従来の「刺激を与えて作らせる」という発想から一歩進んで、コラーゲンを生み出す細胞(線維芽細胞)や、その細胞が存在する環境(細胞外マトリックス)そのものに着目する治療法です。

細胞外マトリックスとは、コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸などから構成される、細胞を取り囲む足場のようなものです。この環境が悪化すると、線維芽細胞の働きも低下してしまいます。そこで、この細胞外マトリックスの質を改善し、皮膚幹細胞や線維芽細胞が元気に活動できる最適な環境を整えることで、これらの細胞が持つコラーゲン産生能力を最大限に引き出そうというのが、この治療法の狙いです。

具体的な治療法としては、細胞外マトリックスの構成成分そのものや、その産生を促す成長因子などを肌に補給する治療などが研究・開発されています。これにより、より根本的な肌質の改善や、長期的なエイジングケア効果が期待されています。

▶ 当院の細胞外マトリックス治療の詳細はこちら

ボライト、スネコス、ハイドロ、プロファイロ、ジャルプロスーパーハイドロ、ジャルプロヤングアイ

7-4 自分に合った治療法を見つけるために

このように、美容医療にはコラーゲンを増やすための様々な選択肢があります。それぞれの治療法にはメリット・デメリットがあり、期待できる効果やダウンタイム、費用なども異なります。

大切なのは、ご自身の肌の状態や悩み、ライフスタイル、そしてどのような結果を望むのかを医師としっかり共有し、最適な治療法を選択することです。場合によっては、これらの治療法を組み合わせることで、より高い効果が得られることもあります。

コラーゲンサプリメントや日々のスキンケアに加えて、美容医療という選択肢も視野に入れることで、より積極的に理想の肌を目指すことができるでしょう。まずは信頼できる美容皮膚科医に相談し、自分に合ったコラーゲンケアを見つけていきましょう。

8. まとめ:コラーゲン治療やケアでハリのある若々しい肌へ

この記事では、コラーゲンに関する古い常識が覆り、「コラーゲンペプチド」の経口摂取が肌のハリや潤いをサポートする可能性が科学的に示されていることを解説しました。

しかし、効果には個人差があり、サプリメントだけに頼らず、バランスの取れた食事や紫外線対策などの基本的な生活習慣が重要であることもお伝えしました。

コラーゲンは加齢や紫外線、生活習慣によって失われるため、「守り」、「補い」、「育む」という視点からの積極的なケアが美肌への鍵となります。

「自分に合ったケアが分からない」「もっと効果を実感したい」と感じていらっしゃるなら、ぜひ美容皮膚科の専門家にご相談ください。

当クリニックでは、最新の知見に基づき、お一人おひとりの肌状態を丁寧に診察。食事指導からサプリメントの選び方、さらにはレーザー治療から細胞外マトリックス治療まで、あなたに最適なコラーゲンケアプランをご提案します。

まずはお気軽に当クリニックのカウンセリングへお越しください。

クリニックでのコラーゲンを増やす治療

細胞外マトリックス治療

(参考文献)

1)Four-weeks daily intake of oral collagen hydrolysate results in improved skin elasticity, especially in sun-exposed areas: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Wich Sangsuwan, et al.

J Dermatolog Treat

2021;32(8):991-996

2)Oral Intake of Low-Molecular-Weight Collagen Peptide Improves Hydration, Elasticity, and Wrinkling in Human Skin: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study

Kim DU, et al.

Nutrients

2018;10(7):826

3)Daily oral supplementation with collagen peptides combined with vitamins and other bioactive compounds improves skin elasticity and has a beneficial effect on joint and general wellbeing

A. Czajka, et al.

Nutrition Research

2018;57:97-108

4)Oral Supplementation of Specific Collagen Peptides Has Beneficial Effects on Human Skin Physiology: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study

E Proksch, et al.

Skin Pharmacol Physiol

2013;27(1):47-55

5)A Collagen Supplement Improves Skin Hydration, Elasticity, Roughness, and Density: Results of a Randomized, Placebo-Controlled, Blind Study

L. Bolke, et al.

Nutrients

2019;11(10):2494

6)Effects of Oral Collagen for Skin Anti-Aging: A Systematic Review and Meta-Analysis

Szu-Yu Pu, et al

Nutrients

2023;15(9):2080

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)

(最終更新日:2025年12月31日)