【目次】

1: そもそも「美白」とは?人はどこまで「白く」なれるのか?

2: 肌が黒くなる主な原因を理解しよう

3: 【今日からできる】肌を白くするための具体的な方法

4: 【より効果を実感したい】美容内服薬・美容施術

5: 【Q&A】肌を白くする方法に関するよくある疑問

人は白くなければ気が済まないのか?

有色人種が抱く白い肌への憧れは、時に常軌を逸した行動に走らせます。美白剤を使いすぎて肌に障害を来たしたり、意味のない美白点滴に群がったり・・人の「美白」への渇望を表す例は世界中に転がっています。

つくづく「美白」とは呪われた言葉だと思います。

今回はそんな呪いの言葉「美白」に科学的に迫ります。

「美白」という言葉を聞いて、どのようなイメージを思い浮かべますか?透き通るような白い肌、シミやくすみのない均一な肌色など、多くの方が憧れる肌の状態かもしれません。

しかし、実は「美白」という言葉には、私たちが普段イメージするものとは少し異なる意味合いや、長い歴史的背景、そして肌の色に関する基本的な知識が関わっています。

この記事では、まず「美白」という言葉の成り立ちから、まず「美白」という言葉の成り立ちから、現代における定義、そして人はどこまで「白く」なれるかについて、詳しく掘り下げます。

1-1. 「美白」という言葉の歴史:古くから続く美への探求

「美白」という言葉の歴史は意外と古く、江戸時代には「美白散」という名の化粧品が存在していた記録があります。これは、当時から白い肌が美しいとされ、人々がそのための努力をしていたことを示唆しています。

さらに明治時代に入ると、「美白」は美容業界の専門用語として使われるようになり、より一般的な美意識として定着していったと考えられます。

このように、白い肌への憧れは一朝一夕に生まれたものではなく、日本の文化の中で長い時間をかけて育まれてきた価値観の一つと言えるでしょう。

1-2. 厚生労働省が定める「美白」の効能とは?:誤解されやすい本来の意味

現代において「美白化粧品」や「美白ケア」といった言葉をよく耳にしますが、実は「美白」という言葉は、厚生労働省が医薬部外品の効能として認めているものです(文献1)。

そして、その本来の意味は「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」というもの。つまり、今ある肌の色を白くするのではなく、将来的にシミやそばかすができるのを予防するという意味合いが強いのです。

もちろん、メラニンの生成が抑制されれば、結果的に肌の透明感が上がったり、トーンが明るく感じられたりすることは期待できます。しかし、「肌を漂白して真っ白にする」といった変化をもたらすものではないという点は、正しく理解しておく必要があります。

1-3. 海外での「美白」表現について:whitening だけじゃない?

日本で「美白」というと、英語では whitening という単語が思い浮かぶかもしれません。しかし、欧米諸国、特に多民族国家においては、 whitening という言葉は肌の色に関する差別的な意味合いを含む可能性があり、使用には注意が必要です。

そのため、海外の化粧品などでは、肌のトーンを明るく見せる、輝かせる、といったニュアンスで lightening(ライトニング)や brightening(ブライトニング)といった言葉が使われることが一般的です。

これは、肌の色そのものを変えるのではなく、肌の質感や透明感を高めることで、より健康的で明るい印象の肌を目指すという考え方に基づいています。

1-4. 人種による肌の色の違い:一番肌が白い人種は?

ご存知の通り、人の肌の色は人種によって様々です。この違いは、主に皮膚に含まれるメラニン色素の量によって決まります。

メラニン色素は、紫外線から肌細胞を守る役割があり、日差しの強い地域に住む人々はメラニン色素が多く、肌の色が濃くなる傾向があります。逆に、日差しの弱い地域に住む人々はメラニン色素が少なく、肌の色が薄くなる傾向にあります。

一般的に、世界で最も肌の色が白いとされるのは、北ヨーロッパの民族です。具体的には、スカンジナビア半島(ノルウェー、スウェーデン、デンマークなど)やバルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)、アイルランド、スコットランドなどに住む人々が挙げられます。

画像:世界で最も肌の色が白いとされる北欧の女性

これらの地域は高緯度に位置し、一年を通して日照時間が短く、紫外線量も少ないため、メラニン色素を多く生成する必要がありませんでした。むしろ、少ない紫外線でも効率よく体内でビタミンDを生成するために、明るい肌の色が適応的な形質として進化してきたと考えられています。

このように、肌の色は単なる見た目の問題ではなく、人類がそれぞれの環境に適応してきた結果であり、非常に多様性に富んでいます。

1-5. 人はどこまで白くなれる?自分の本来の肌色を知る方法

「美白ケアを頑張れば、どこまでも肌は白くなるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、残念ながら私たちの肌の色には、遺伝的に決まった限界があります。

自分の本来の肌色、つまり努力によって目指せる白さの限界とは、紫外線をほとんど浴びていない体の部分の肌色のこと。例えば、二の腕の内側や太ももの内側などは、日常的に衣服で覆われており、太陽光の影響を受けにくいため、その人の遺伝的な肌色に近いと言われています。お風呂に入る際などに、全身を鏡で見て、最も白い部分の色が、あなたが目指せる肌の白さの目安となります。

この記事の目的は、どうすれば自分の限界の「白さ」に近づけるか?です。その前に、次章ではまず肌が黒くなる主な原因について詳しく見ていきます。

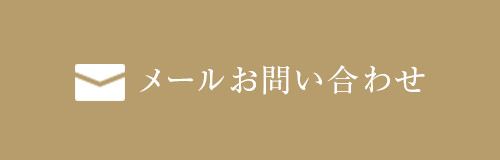

イラスト:メラニン生成を刺激する要因

今度は、多くの方が美白ケアを始めるきっかけとなる「肌が黒くなる、あるいは黒く見える」主な原因について、詳しく解説していきます。原因を正しく理解することが、効果的な対策への第一歩です。

2-1. 肌が黒くなるメカニズム:メラニンの生成と蓄積

私たちの肌が黒くなる最も大きな要因は、「メラニン」という色素です。メラニンは、肌の表皮の最下層にあるメラノサイト(色素細胞)という細胞で作られます。

実は、メラニンは私たちの肌を様々な外部刺激、特に紫外線によるダメージから守るために生成される防御物質です。メラニンが生成されることで、紫外線が肌の奥深くまで侵入し、細胞の核の中にあるDNAを傷つけるのを防いでいます。いわば、肌の天然の日傘のような役割を果たしているのです。

しかし、過剰な刺激を受け続けると、メラノサイトはメラニンを大量に作り出し、それが肌の細胞に蓄積されていきます。この蓄積されたメラニンが、シミやそばかす、そして肌全体の色が濃くなる原因となるのです。

2-2. 肌を黒くする最大の原因~紫外線~

肌を黒くする最大の外的要因は、太陽光に含まれる「紫外線」です。紫外線には主にUVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の2種類があり、それぞれ肌への影響が異なります。

UVB(紫外線B波): 肌の表面に強く作用し、短時間で赤みやヒリヒリとした炎症(サンバーン)を引き起こします。メラノサイトを直接刺激し、メラニンの生成を活発化させるため、シミやそばかすの主な原因となります。エネルギーが強く、細胞のDNAを傷つける作用も強いため、皮膚がんのリスクを高めることも知られています。

UVA(紫外線A波): (UVBほど急激な変化は引き起こしませんが、波長が長く、肌の奥深く(真皮層)まで到達します。じわじわと肌にダメージを与え(サンタン)、メラニンの生成を促進するだけでなく、肌のハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチンを変性させ、シワやたるみといった肌老化(光老化)の原因にもなります。UVAは雲や窓ガラスも透過するため、曇りの日や室内でも対策が必要です。

これらの紫外線によるダメージが長年にわたって蓄積されると、肌は黒くなるだけでなく、様々な肌トラブルを引き起こしやすくなります。

2-3. 紫外線以外にメラニン合成を促進する要因

紫外線以外にも、メラノサイトを刺激し、メラニンの合成を促す要因があります。これらには、活性酸素種、一酸化窒素、過酸化脂質などが挙げられます。

大気汚染物質(PM2.5、排気ガスなど)や精神的なストレスなども活性酸素種を発生させ、酸化ストレスを引き起こす要因となり得ます。つまり、現代社会の生活環境そのものが、肌を黒くするリスクと隣り合わせであると言えるでしょう。特に、酸化ストレスはメラニン生成を促すだけでなく、肌のくすみや老化も加速させます。

2-4. メラニン以外に肌が暗く見える原因:

肌が暗く見える原因は、メラニンの増加だけではありません。様々な要因で生じる肌のトーンダウンも、肌を暗い印象に見せる要因となります。

角質の蓄積による肌表面のごわつき: 肌のターンオーバーが乱れると、古い角質が剥がれ落ちずに肌表面に蓄積し、厚くなります。これにより、肌の透明感が失われ、ごわついてくすんで見えます。

血行不良による顔色の悪さ: 冷えや睡眠不足、ストレスなどにより血行が悪くなると、肌に十分な酸素や栄養が届かず、顔色が悪く見えたり、青黒くくすんだりします。

乾燥による肌のバリア機能低下とキメの乱れ: 肌が乾燥すると、キメが乱れて光が均一に反射しなくなり、影ができてくすんで見えます。また、バリア機能が低下し、外部刺激を受けやすくなることで、さらなる肌トラブルを招く可能性もあります。

巡りの滞りによる影響と透明感の低下: 例えば、リンパの流れや血行が滞ると、体内の不要な水分や細胞活動に伴う代謝産物などがスムーズに排出されにくくなることがあります。このような状態は、肌のすっきりとした印象を損ない、透明感が失われてどんよりとくすんで見える一因となる可能性があります。

2-5. 肌への摩擦や刺激による色素沈着

洗顔時のゴシゴシ洗い、タオルでの強い摩擦、無意識にニキビや肌荒れを触る癖なども、肌への慢性的な刺激となります。このような刺激は、肌内部で炎症を引き起こし、その結果としてメラノサイトを活性化させ、炎症後の色素沈着を招き、肌を部分的に黒ずませる原因となることがあります。特に、ニキビ跡の色素沈着などが代表的です。

2-6. 生活習慣の乱れとターンオーバーの乱れ

健康的な肌を保つためには、規則正しい生活習慣が欠かせません。睡眠不足、栄養バランスの偏った食事、過度なストレス、喫煙、運動不足といった生活習慣の乱れは、ホルモンバランスの乱れや血行不良、免疫力の低下などを引き起こします。

これらの影響は、肌の「ターンオーバー」の乱れに直結します。肌は、約28日周期(年齢や肌状態により変動)で新しい細胞に生まれ変わる仕組みを持っています。このターンオーバーが正常に機能していれば、生成されたメラニンや古い角質は自然に排出されます。しかし、生活習慣の乱れによってターンオーバーが滞ると、メラニンや古い角質が排出されずに肌内部に蓄積し、シミやくすみ、肌のごわつきの原因となるのです。また、肌のバリア機能が低下し、乾燥や外部刺激に対しても弱くなってしまいます。

2-7. 糖化とカルボニル化による黄ぐすみ

肌の「黄ぐすみ」も、肌全体を暗く見せ、疲れた印象を与える要因の一つです。これは主に「糖化」や「カルボニル化」といった体内の化学反応が関わっています(文献2)。

糖化: 食事などから摂取した余分な糖分が、体内のタンパク質(コラーゲンなど)と結びつき、AGEs(糖化最終生成物)という茶褐色の老化物質を生成する反応です。AGEsが肌のコラーゲンなどに蓄積すると、肌が黄色くくすみ、ハリや弾力も失われます。

カルボニル化: 脂質の酸化によって生じるアルデヒドなどがタンパク質と反応し、ALEs(カルボニル化最終生成物)という物質を生成する反応です。これも肌の黄ぐすみや弾力低下の原因となります。

パンや甘いものの過剰な摂取、揚げ物などの酸化した脂質の摂取といった食生活の乱れは、これらの反応を促進する可能性があります。

2-8. 遺伝的要因(地黒)

生まれつき肌の色が濃い、いわゆる「地黒」の方もいます。これは、遺伝的にメラニンを生成する能力が高い、あるいはメラニンの量が多い体質であるためです。この場合、美白ケアで目指せる白さには限界がありますが、紫外線対策や適切なスキンケアによって、シミやそばかすを防ぎ、肌の透明感を高めることは可能です。

これらの原因を理解することで、日々の生活の中でどのような点に注意し、どのようなケアを行えば良いのかが見えてくるはずです。次回は、これらの原因を踏まえた上で、今日から実践できる具体的な美白方法についてご紹介します。

画像:一家で日焼け止め!

ここでは、毎日のスキンケアと生活習慣の見直しによって、今日から取り組める肌を白くするための方法をご紹介します。

3-1. スキンケア編:正しいケアで肌の透明感を引き出す

毎日のスキンケアは、美しく健やかな肌を目指す上での基本です。特に洗顔と保湿、そして目的に合った成分の活用が鍵となります。

3-1-1. 洗顔:基本は朝と夜の2回、優しく丁寧に

米国皮膚科学会(AAD)は、肌のタイプや状態に応じた洗顔を推奨しており、一般的には1日2回(朝と夜)および汗をかいた後の洗顔を基本としています(文献3)。

洗顔料の選び方: 自分の肌質(乾燥肌、脂性肌、混合肌、敏感肌など)に合った、マイルドで低刺激性の洗顔料を選びましょう。アルコールフリーや無香料の製品も、肌への負担を軽減する選択肢となります。

洗い方のポイント:

摩擦レス洗顔: 洗顔料をしっかりと泡立て、泡をクッションにして肌の上を滑らせるように優しく洗います。ゴシゴシこする行為は、肌への刺激となり、色素沈着の原因にもなりかねません。

ぬるま湯で: 熱すぎるお湯は肌の必要な皮脂まで奪い乾燥を招き、冷たすぎる水は毛穴の汚れが落ちにくいことがあります。32~34℃程度のぬるま湯が推奨されます。

すすぎは丁寧に: 洗顔料が残らないよう、フェイスラインや髪の生え際まで丁寧にすすぎます。

清潔なタオルで優しく押さえる: 清潔なタオルを使い、水分を吸い取るように優しく押さえます。ここでも摩擦は禁物です。

3-1-2. 保湿:洗顔後はすぐに、たっぷりと

洗顔後の肌は水分が蒸発しやすいため、すぐに保湿ケアを行うことが重要です。

基本的なステップ:

化粧水(ローション): まずは化粧水で肌に水分を補給し、肌を柔らかく整えます。コットンまたは清潔な手で、優しくパッティングするようになじませましょう。

美容液(セラム): 美白有効成分など、目的に合わせた美容液を使用する場合は、化粧水の後に使います。

乳液(ミルク)・クリーム: 最後に乳液やクリームで油分を補い、水分の蒸発を防ぎ、肌のバリア機能をサポートします。乾燥が気になる場合は、より保湿力の高いクリームを選びましょう。

乾燥対策アイテム: 冬場やエアコンの効いた部屋など、特に乾燥が気になる場合は、保湿クリームを重ね付けしたり、加湿器を使用して室内の湿度を適切に保つ(一般的に40~60%が目安)ことも効果的です。

3-1-3. 美白有効成分配合のスキンケアアイテムを取り入れる

厚生労働省が承認した「美白有効成分」を配合した医薬部外品(薬用化粧品)は、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」効果が期待できます。

ビタミンC誘導体: メラニンの生成を抑制する作用や抗酸化作用が期待されます。多くの研究でその効果が示唆されていますが、製品の濃度や安定性、肌への浸透性によって効果は異なります(文献4)。

アルブチン、トラネキサム酸: これらも代表的な美白有効成分です。アルブチンはメラニン合成酵素であるチロシナーゼの働きを阻害する作用が、トラネキサム酸はメラノサイトの活性化を抑える作用や抗炎症作用が知られています。これらの成分についても、その効果を示唆する研究報告がありますが、効果には個人差があります(文献5,6)。

フラーレン: 強力な抗酸化作用を持つ成分として知られ、肌の酸化ストレスを軽減することで間接的にメラニン生成を抑制する効果が期待されています。ただし、美白有効成分として医薬部外品の承認を得ているものではなく、化粧品成分としての配合となります。その効果については、基礎研究レベルでの報告はありますが、ヒトでのエビデンスはまだ十分とは言えません。

(注意点) これらの成分は、あくまでメラニンの生成を「抑える」ものであり、肌の色そのものを漂白するものではありません。また、効果の現れ方には個人差があります。

3-1-4. 徹底的な紫外線対策を一年中行う

紫外線はシミやそばかす、肌の黒化の最大の原因です。WHOや米国皮膚科学会(AAD)などの専門機関は、季節や天候に関わらず、年間を通じた紫外線対策の重要性を強調しています(文献7,8)。

日焼け止めは毎日塗る習慣を:

SPF/PA値の目安と使い分け:

SPF:UVBを防ぐ効果の指標。日常生活ではSPF15~30程度、屋外での軽いスポーツやレジャーではSPF30~50、炎天下でのマリンスポーツなどではSPF50+が目安です。

PA:UVAを防ぐ効果の指標。「+」の数が多いほど効果が高く、日常生活ではPA+~++、屋外活動ではPA+++~++++が推奨されます。

こまめな塗り直しが重要: 汗や摩擦で落ちてしまうため、2~3時間おきを目安に塗り直しましょう。

十分な量を使用する: 顔全体であれば、ティースプーン1杯程度が目安です。

物理的な防御も併用: 帽子(つばの広いもの)、長袖・長ズボンの衣服(色の濃いもの、目の詰まった生地が効果的)、日傘、UVカット機能のあるサングラスなどで肌の露出を極力避けましょう。

紫外線の強い時間帯を避ける: 一般的に午前10時~午後2時頃は紫外線量が多いため、この時間帯の長時間の外出は可能な範囲で避けるのが賢明です。

※紫外線を全く浴びないことのリスク: 紫外線は体内でビタミンDを合成するために必要です。過度な紫外線対策はビタミンD不足を招く可能性もあるため、食事からの摂取や、必要に応じてサプリメントの利用も考慮し、バランスを考えることが大切です。

3-2. 生活習慣編:体の内側から肌をケア

美しい肌は、外側からのケアだけでなく、内側からのアプローチも不可欠です。

3-2-1. 栄養バランスの取れた食事を心がける

肌の健康を維持し、透明感を引き出すためには、バランスの取れた食事が基本です。

美白効果が期待できるとされる栄養素と食品(エビデンスについて):

ビタミンC、E、A、B群: これらは肌の健康維持に不可欠なビタミンです。ビタミンCやEには抗酸化作用があり、メラニン生成の抑制や肌のダメージ軽減に関与するとされています。多くの研究で皮膚への有益性が示唆されていますが、特定の食品を摂取することで「直接的に肌が白くなる」というハッキリしたエビデンスはありません。バランス良く摂取することが重要です。

(例:ビタミンCはパプリカ・ブロッコリー・柑橘類、ビタミンEはナッツ類・植物油、ビタミンA(βカロテン)は緑黄色野菜、B群は肉類・魚介類・豆類など)

ポリフェノール、リコピン: これらも強力な抗酸化作用を持つ成分で、紫外線によるダメージから肌を守る効果が期待されています。

(例:ポリフェノールは緑茶・赤ワイン・カカオ、リコピンはトマトなど)

これらの成分の経口摂取による美白効果に関するヒトでの臨床研究は存在しますが、結果は様々であり、さらなる研究が必要です。

L-システイン: メラニンの生成を抑制する効果や抗酸化作用が期待され、医薬品やサプリメントに利用されています。一部の研究では有効性が示唆されています(文献9)が、食事から大量に摂取することは難しく、サプリメント等での摂取においても効果や安全性については専門家への相談が推奨されます。

亜鉛: 皮膚のターンオーバーをサポートするミネラルです。

発酵食品: 腸内環境を整えることで、間接的に肌の健康に寄与する可能性がありますが、直接的な美白効果に関するエビデンスは十分ではありません。

抗酸化作用の高い食品を積極的に: 上記のビタミンC、E、ポリフェノール、リコピンなどを含む野菜や果物を積極的に摂りましょう。

コラーゲンを増やすとされる食品: コラーゲンを多く含む食品(手羽先、牛すじなど)や、体内でコラーゲン合成を助けるビタミンCを一緒に摂ることが推奨されることがありますが、美白効果の明確なエビデンスは確立されていません。

糖化を防ぐ食事法: 急激な血糖値の上昇を抑える低GI食品を選んだり、野菜から先に食べる「ベジファースト」を心がけたりすることは、AGEs(糖化最終生成物)の生成を抑え、黄ぐすみを防ぐのに役立つと考えられています。この分野の研究は進んでいますが、直接的な美白効果としてのエビデンスはまだ構築中です。

脂質の多い食べ物を制限する: 過剰な脂質、特に酸化した脂質の摂取は、肌の炎症やくすみの原因となる可能性があります。

水分をしっかり摂取する:体内の水分が不足すると肌も乾燥しやすくなります。しかし、水分摂取が直接的に肌を白くするというエビデンスはありません。

3-2-2. 質の高い睡眠を確保する

睡眠中に分泌される成長ホルモンは、肌のターンオーバー(新陳代謝)を促し、日中に受けたダメージを修復するのに役立ちます。

睡眠とターンオーバーの関係: 質の高い睡眠は、正常なターンオーバーを維持し、メラニン色素の排出をスムーズにするために重要です。

効果的な睡眠: 一般的に6~8時間の睡眠が推奨されますが、必要な睡眠時間には個人差があります。就寝前のカフェイン摂取を避ける、寝室の環境を整える(静かで暗い、快適な温度・湿度)など、睡眠の質を高める工夫をしましょう。睡眠と美白効果の直接的な関連を示す強固なエビデンスはありませんが、肌の健康維持に睡眠が不可欠であることは広く認識されています。

3-2-3. 適度な運動を取り入れる

適度な運動は血行を促進し、肌の隅々まで栄養と酸素を届け、くすみの改善やターンオーバーの正常化に繋がります。

血行促進とくすみ改善: ウォーキングやストレッチ、ヨガなど、無理のない範囲で続けられる運動を取り入れましょう。

マイオネクチンとメラニン生成抑制の関係: 近年、運動によって筋肉から分泌される「マイオカイン」という物質群の中に、メラニンの生成を抑制する可能性のある「マイオネクチン」などが含まれるという基礎研究の報告があります(文献10)。しかし、これがヒトにおいてどの程度の美白効果をもたらすかについては、まだ研究段階であり、エビデンスは十分ではありません。

3-2-4. ストレスを上手に管理する

過度なストレスはホルモンバランスを乱し、自律神経の不調を引き起こし、肌のターンオーバーの乱れや皮脂の過剰分泌、バリア機能の低下などを招くことがあります。これらが間接的にくすみや肌荒れの原因となることがあります。

リラックスできる時間を作る: 趣味の時間を持つ、深呼吸をする、瞑想する、自然に触れるなど、自分に合ったリラックス方法を見つけて実践しましょう。ストレス管理と美白効果の直接的なエビデンスは限定的ですが、肌の健康全般に良い影響を与えると考えられます。

3-2-5. 喫煙や過度な飲酒を控える

喫煙: 血管を収縮させて血行を悪化させ、肌に必要な酸素や栄養素の供給を妨げます。また、大量の活性酸素を発生させ、ビタミンCを破壊し、メラニンの生成を促進する可能性も指摘されています。

過度な飲酒: 脱水状態を引き起こし肌を乾燥させたり、肝機能に負担をかけて体内の解毒作用を低下させたりすることで、間接的に肌の状態を悪化させる可能性があります。

これらの方法は、一朝一夕に効果が出るものではありませんが、根気強く続けることで、肌本来の透明感を引き出し、健やかで明るい印象の肌へと導いてくれるでしょう。次回は、より効果を実感したい方向けの美容内服薬や美容施術について解説します。

画像:近未来の美容クリニックでの肌治療

日々のスキンケアや生活習慣の改善に加えて、「もっと積極的に美白を目指したい」、「より確かな効果を実感したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。そのような方々に向けて、ここでは美容内服薬による内側からのケアと、美容クリニックで受けられる専門的な施術についてご紹介します。

4-1. 美容内服薬で内側からアプローチ

体の内側から美白にアプローチする方法として、美容内服薬の活用があります。これらは、肌の健康をサポートし、シミやそばかすの原因となるメラニンの生成を抑制したり、肌のターンオーバーを整えたりする効果が期待される成分を含んでいます。

4-1-1. 市販のビタミン剤と皮膚科処方薬の違い

まず、市販のビタミン剤と美容皮膚科などで処方される医薬品には違いがあることを理解しておきましょう。

市販のビタミン剤(医薬部外品や栄養機能食品など):

比較的広範囲な方を対象としており、安全性が重視されているため、有効成分の含有量が処方薬に比べて少ない場合があります。

ドラッグストアなどで手軽に購入できます。

効能・効果の表現が医薬品に比べて穏やかです。

皮膚科処方薬(医療用医薬品):

医師の診断に基づいて、個々の症状や体質に合わせて処方されます。

有効成分の含有量が多く、より高い効果が期待できる一方、副作用のリスクも考慮する必要があります。

医師の管理下で使用されるため、安全かつ効果的な治療が期待できます。

美白を目的とした内服薬に関しても、自己判断で市販薬を長期的に使用するよりも、一度医師に相談し、ご自身の肌状態や体質に合ったものを処方してもらう方が、より安全で効果的です。

4-1-2. 主な内服薬成分とその効果

美容皮膚科で美白目的に処方される主な内服薬の成分と、期待される効果について解説します。

シナール(アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム配合剤):

⚪️主成分と働き:アスコルビン酸(ビタミンC)とパントテン酸カルシウム(ビタミンB5)を配合した薬です。ビタミンCには、メラニン色素の生成を抑制する作用、できてしまったメラニンを還元(薄くする)する作用、コラーゲンの生成を助ける作用、抗酸化作用などがあります。ビタミンB5は、ビタミンCの働きを助けるほか、皮膚や粘膜の健康維持、ストレスへの抵抗力を高める効果が期待されます。

⚪️期待される効果:シミ・そばかすの改善、色素沈着の予防、肌のハリ向上、抗酸化による肌老化の抑制。

⚪️エビデンスについて:ビタミンCの経口摂取による美白効果(メラニン抑制、色素沈着改善)については、多くの基礎研究や一部の臨床研究でその有効性が示唆されています(文献4)。

パントテン酸も皮膚の健康維持に重要ですが、美白への直接的な強いエビデンスはビタミンCほど多くはありません。

これらは皮膚科診療において広く用いられており、一般的に推奨される治療法の一つです。

ハイチオール(L-システイン):

⚪️主成分と働き:L-システインはアミノ酸の一種で、体内で代謝されると抗酸化物質であるグルタチオンの生成を促進します。また、メラニン生成に関わる酵素チロシナーゼの活性を阻害する作用や、肌のターンオーバーを正常化する働き、過剰なメラニンの排出を促す効果が期待されます。

⚪️待される効果:シミ・そばかす・日やけなどの色素沈着症の改善、肌荒れ、ニキビの改善。

⚪️エビデンスについて:L-システインの経口摂取によるシミ・そばかすへの効果については、日本国内で医薬品として承認されており、臨床試験においても一定の有効性が示されています。肌のターンオーバーを整えることによる間接的な美白効果も期待できます(文献9)。

グルタチオン:

⚪️主成分と働き:グルタチオンは、グルタミン酸、システイン、グリシンの3つのアミノ酸からなるペプチドで、私たちの体内に広く分布し、強力な抗酸化作用を持つ成分です。肝臓の解毒作用を高める働きや、メラニン生成抑制作用が注目されています。

⚪️期待される効果(内服・点滴):美白効果、シミ・くすみの改善、肝機能改善、抗酸化作用によるアンチエイジング効果などが謳われています。

⚪️エビデンスについて(特に美白効果):

内服薬:グルタチオンの経口摂取による美白効果については、いくつかの小規模な臨床研究で肌のトーン改善を示唆する報告がありますが、現時点ではエビデンスは十分とは言えません。経口摂取されたグルタチオンの多くは消化管でアミノ酸に分解されるため、そのままの形で吸収されて効果を発揮するかどうかについては議論があります。一般的に美白効果を期待して推奨されることがありますが、確立された治療法とまでは言えません。

点滴・注射:点滴による投与は経口摂取よりも血中濃度を高く上げることができます。しかし、グルタチオン点滴による美白効果を裏付ける質の高い大規模な臨床研究は依然として不足しており、医学的エビデンスは確立されていません。一部のクリニックでは人気の施術ですが、効果の持続性や最適な投与量、長期的な安全性についてはさらなる検証が必要です。副作用として、稀に発疹、食欲不振、吐き気などが報告されています。また、アナフィラキシーショックのような重篤な副作用のリスクもゼロではありません(文献11,12)。

肝機能改善薬としては医薬品として承認されていますが、美白目的での使用は適応外使用です。

ユベラ(トコフェロール酢酸エステル):

⚪️主成分と働き:トコフェロール酢酸エステルはビタミンEの一種です。強力な抗酸化作用を持ち、血行を促進する働きがあります。活性酸素による細胞のダメージを防ぎ、肌のバリア機能をサポートします。

⚪️期待される効果:血行促進によるくすみの改善、肌荒れの改善、抗酸化作用による肌老化の予防。シミやそばかすを直接的に薄くする効果よりも、肌全体のコンディションを整えることで美白をサポートする役割が期待されます。

⚪️エビデンスについて:ビタミンEの抗酸化作用や血行促進作用は広く知られており、皮膚の健康維持に貢献します。他の美白成分と併用することで、相乗効果が期待されることもあります。単独での強力な美白効果を示すエビデンスは限定的ですが、肌の保護や老化予防の観点から有用と考えられています。

これらの内服薬は、単独で用いるよりも、個々の肌状態や目的に合わせて複数を組み合わせて処方されることが一般的です。必ず医師の診察を受け、適切な指導のもとで使用するようにしましょう。

4-2.美容クリニックでの施術

よりスピーディーに、そして目に見える効果を実感したい場合には、美容クリニックでの専門的な施術が選択肢となります。ここでは代表的な美白治療をご紹介します。

4-2-1.ケミカルピーリング:古い角質除去とターンオーバー促進

◉施術内容:肌の表面に専用の薬剤(グリコール酸、サリチル酸、乳酸など)を塗布し、古くなった角質や毛穴の汚れを優しく取り除く治療です。これにより、乱れた肌のターンオーバーを整え、新しい皮膚の再生を促します。

◉期待される効果:くすみの改善、肌の透明感アップ、ごわつきの改善、ニキビ・ニキビ跡の改善、毛穴の開きの改善、小じわの改善など。メラニンを含む古い角質が剥がれ落ちることで、肌のトーンが明るくなる効果も期待できます。

4-2-2. レーザー治療

◉施術内容:特定の波長のレーザー光を照射し、シミやそばかすの原因となるメラニン色素を選択的に破壊したり、肌の深層に働きかけてコラーゲンの生成を促したりする治療です。シミの種類や深さ、肌質によって様々な種類のレーザー(Qスイッチレーザー、ピコレーザーなど)が使い分けられます。

◉期待される効果:ピンポイントのシミ・そばかす・あざの除去、肝斑の改善(レーザートーニングなど)、肌全体のトーンアップ、毛穴の引き締め、肌のハリ感アップなど。

4-2-3. 光治療(IPL):シミやくすみにアプローチ

◉施術内容:IPL(Intense Pulsed Light)という幅広い波長の光を肌に照射する治療です。レーザーのように単一の波長ではなく、複数の波長の光を組み合わせることで、シミ・そばかす、赤ら顔、くすみ、小じわ、毛穴の開きなど、様々な肌トラブルに同時にアプローチできます。

◉期待される効果:シミ・そばかす・くすみの改善、肌全体のトーンアップ、赤ら顔の改善、毛穴の引き締め、肌のハリ・ツヤ感アップなど。比較的ダウンタイムが少なく、マイルドな治療法です。

4-3. 美容施術を検討する際の注意点やクリニック選びについて

美容内服薬や美容施術は、セルフケアだけでは得られにくい効果が期待できる一方で、いくつかの注意点があります。

◎効果の個人差と限界:肌質や症状、生活習慣などにより、効果の現れ方や程度には個人差があります。また、どんな治療法でも万能ではなく、限界があることを理解しておきましょう。

◎リスク・副作用:全ての医療行為には、何らかのリスクや副作用の可能性があります。施術前に医師から十分な説明を受け、理解・納得した上で治療を選択することが大切です。

◎ダウンタイム:施術によっては、赤み、腫れ、かさぶた、内出血などが生じ、日常生活に一時的な制約が出る「ダウンタイム」が必要な場合があります。

◎費用:美容医療は自由診療が基本となるため、保険適用外で費用が高額になることがあります。治療内容、回数、費用について事前にしっかりと確認しましょう。

◎継続の必要性:一度の治療で永続的な効果が得られるとは限りません。効果を維持するためには、定期的な治療やメンテナンスが必要となる場合があります。

美容内服薬や美容施術は、正しく理解し、適切に活用することで、あなたの美白ケアを力強くサポートしてくれるでしょう。しかし、最も大切なのは、ご自身の肌としっかり向き合い、専門家とよく相談しながら、納得のいく方法を選ぶことです。

画像:完璧なUVケア

美白ケアを始めると、「本当に効果があるの?」、「どれくらいで白くなるの?」など、様々な疑問が浮かんできますよね。ここでは、お客様からよくいただくご質問とその回答をご紹介します。

Q1. 地黒でも肌は白くなりますか?

A1. 生まれ持った肌の色(スキンタイプ)を遺伝的な限界以上に白くすることは難しいと言えます。しかし、ご自身が本来持っている肌の明るさまでトーンアップすることは十分に可能です。

多くの方が「地黒」と感じている肌の色は、実は日常的に浴びる紫外線による日焼けや、摩擦などの刺激による色素沈着が影響している場合があります。

【地黒か日焼けかを見分けるポイント】

紫外線をほとんど浴びていない二の腕の内側やお腹、太ももの内側などの肌の色と、顔や腕など露出部の肌の色を比べてみましょう。もし内側の肌の方が明るい場合は、日焼けによる影響で肌が暗く見えている可能性が高く、適切な紫外線対策や美白ケアによって、その明るさに近づける可能性があります。

Q2. 生まれつき肌が黒いのはなぜですか?

A2. 肌の色は、主に皮膚に含まれる「メラニン色素」の量と種類によって決まります。このメラニンを生成する能力や量は、ご両親から受け継いだ遺伝的な要因によって大きく左右されます。

メラニン色素には、紫外線から肌細胞を守るという重要な役割があります。日差しの強い地域にルーツを持つ人種は、肌を守るためにメラニンを多く生成する遺伝的特徴を持っている傾向があります。つまり、生まれつき肌が黒い、あるいは褐色が濃いというのは、紫外線に対する防御機能が高いとも言えるのです。

Q3. 1週間で肌を白くする方法はありますか?

A3. 残念ながら、1週間という非常に短い期間で肌の色を劇的に白くする、あるいは目に見えて明るくトーンアップさせることは医学的に難しいと言えます。

肌には「ターンオーバー」という新陳代謝のサイクルがあり、新しい皮膚細胞が生まれてから古い角質となって剥がれ落ちるまでには、健康な肌でも約28日程度の期間が必要です(年齢や肌の状態によってこの期間は変動します)。メラニン色素もこのターンオーバーの過程で徐々に排出されていきます。

そのため、美白ケアの効果を実感するには、このターンオーバーのサイクルを考慮した、ある程度の継続期間が必要となります。

Q4. 美白ケアの効果はどのくらいで実感できますか?

A4. 美白ケアの効果を実感できるまでの期間は、肌のターンオーバーの周期が一つの目安となります。一般的には、ターンオーバーの1サイクル以上、つまり1ヶ月~3ヶ月程度の継続的なケアで、肌の明るさや透明感の変化を感じ始める方が多いようです。

しかし、効果の現れ方には個人差が大きく、使用する美白有効成分の種類、濃度、スキンケア製品の浸透技術、ご自身の肌質、生活習慣(特に紫外線対策の徹底度)、そして目指す肌の状態によっても異なります。

大切なのは、焦らずに正しい方法でケアを継続することです。すぐに結果が出なくても、地道な努力が数ヶ月後の肌に繋がっていきます。もし効果実感が乏しい場合は、一度医師にご相談いただくと良いでしょう。

伝統的UVケア?

まとめ:正しい知識とケアで、理想の透明美肌へ

この記事では、「美白」の正しい知識から、肌が黒くなる様々な原因、今日から実践できるスキンケアや生活習慣の改善策、そしてより高い効果を求める方への美容内服薬や美容施術に至るまで、透明感あふれる白い肌を目指すための情報を網羅的にお伝えしました。

美白への道は、正しい知識を身につけ、日々の地道なケアを継続することが何よりも大切です。紫外線対策の徹底、バランスの取れた食事、質の高い睡眠といった基本的な生活習慣の見直しは、健やかで美しい肌の土台となります。

しかし、「セルフケアだけではなかなか効果を実感できない」「もっと早く、確実に理想の肌に近づきたい」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。また、ご自身の肌質やシミの種類に合った最適なケア方法が分からず、お困りの方もいるでしょう。

そのような時は、ぜひ一度、美容皮膚科クリニックでご相談ください。当クリニックでは、お一人おひとりの肌状態を丁寧に診察し、医学的根拠に基づいたカウンセリングを通して、あなたに最適な美白プランをご提案します。あなたの「なりたい肌」の実現を力強くサポートいたします。クリニックへのご来院を心よりお待ちしております。

クリニックでの美白治療

【参考文献】

1) 厚生労働省:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf

2) Advanced lipoxidation end-products (ALEs) and advanced glycation end-products (AGEs) in aging and age-related diseases

Moldogazieva NT, et al.

Oxid Med Cell Longev.

2019:3085756

3) 米国皮膚科学会(AAD)公式サイト

"Face washing 101"

https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-basics/care/face-washing-101

4) Topical Vitamin C and the Skin: Mechanisms of Action and Clinical Applications

Firas Al-Niaimi, et al.

J Clin Aesthet Dermatol.

2017;10(7):14-17

5) Arbutin as a Skin Depigmenting Agent with Antimelanogenic and Antioxidant Properties

Yong Chool Boo

Antioxidants

2021;10(7):1129

6) Tranexamic acid in melasma: A focused review on drug administration routes

Konisky H, et al.

J Cosmet Dermatol.

2023;22(4):1197-1206

7) WHO

Radiation: Protecting against skin cancer

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-protecting-against-skin-cancer

8) 米国皮膚科学会(AAD)公式サイト

Sunscreen FAQs

https://www.aad.org/media/stats-sunscreen

9) エスエス製薬:L-システインの研究

https://www.ssp.co.jp/research/keytech/l-cysteine/

10) ポーラ化成工業:プレスリリース

https://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20211130_02.pdf

11) Glutathione as a skin-lightening agent and in melasma: a systematic review

Rashmi Sarkar, et al.

Int J Dermatol.

2025;64(6):992-1004

12) Glutathione for skin lightening: a regnant myth or evidence-based verity?

Sidharth Sonthalia, et al.

Dermatol Pract Concept.

2018;8(1):15-21

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)

(最終更新日:2025年5月21日)