【目次】

1. 黄砂とは?いつ頃、どこから飛んでくる?

2. なぜ黄砂で肌荒れやアレルギー症状が起こる?

3. 黄砂による肌荒れ・具体的なサイン

4. 黄砂と花粉の違いは?

5 黄砂対策スキンケアと予防法

6. 肌荒れがひどい場合は専門家へ相談を

7. まとめ

「春先になると、なんだか肌がかゆいし、赤みやブツブツが…」そんな経験はありませんか?もしかしたら、それは春の風物詩ともいえる「黄砂」が原因かもしれません。

単なる砂ボコリと甘く見ていると、あなたの肌は知らず知らずのうちに深刻なダメージを受る可能性があります。なぜ、ただの砂がこれほどまでに肌トラブルを引き起こすのでしょうか?

この記事は、近年その健康被害が問題視されている「黄砂」について、皮膚科学の観点や専門機関の報告を交えながら、その正体と肌荒れのメカニズム、具体的な対策までを徹底的に掘り下げています。

読み進めることで、黄砂の本当の危険性を理解し、今日から実践できる具体的な予防策やスキンケア方法、さらには花粉との違いや万が一悪化した場合の対処法まで、あなたの肌を黄砂の脅威から守り抜くための知識が身につきます。

この記事を読めば、もう黄砂の季節に怯える必要はありません。正しい知識と対策で、つらい肌荒れから解放され、健やかで快適な春を過ごしましょう。

1. 黄砂とは?いつ頃、どこから飛んでくる?

1-1. 黄砂の正体:砂漠の土壌・鉱物粒子が風で舞い上がる現象

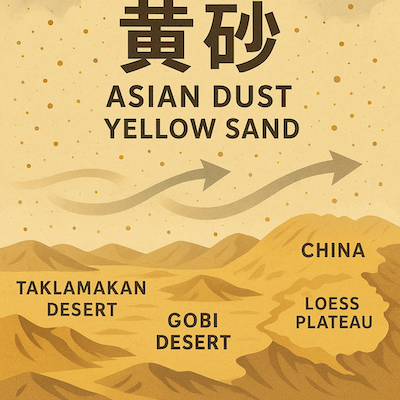

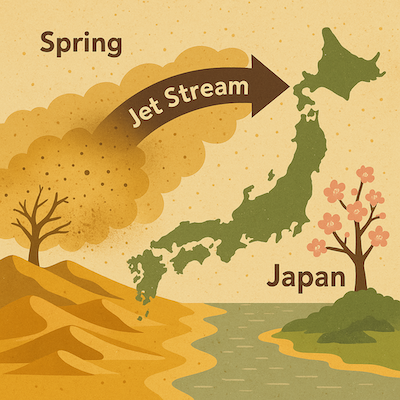

黄砂(こうさ)は、英語では「Asian Dust」や「Yellow Sand」とも呼ばれ、中国内陸部のタクラマカン砂漠、ゴビ砂漠、黄土高原といった広大な乾燥・半乾燥地域から強風によって大気中に舞い上がった微細な土壌・鉱物粒子が、上空の風によって運ばれ、広範囲に降下する気象現象です。

黄砂の粒子は砂漠の土壌由来の鉱物粒子で、石英や長石、雲母、方解石など様々な成分からなりますが、日本まで到達する黄砂の粒子は非常に小さく、その直径は平均して 4μm(マイクロメートル)。これは、花粉(直径約30µm)よりも小さくPM2.5(直径2.5µm以下)よりはやや大きいサイズです。

1-2. 日本への飛来時期とピーク

黄砂が日本で最も多く観測されるのは春先で、具体的には3月から5月にかけてです 。特に3月と4月が飛来のピークとされます 。

なぜ春に多いのか?

黄砂の発生源である中国内陸部の砂漠地帯では、春になると冬の間に凍結していた地面が解け、植物が生育する前の乾燥した土壌からは、この時期に強風が吹きやすいこともあり、大量の砂塵が上空へと巻き上げられます。上空では偏西風のジェット気流がちょうど日本上空を通るため、舞い上がった砂塵が日本まで運ばれます。

1-3. 近年、黄砂が注目されるようになった背景

黄砂自体は古くから知られる自然現象ですが、近年、特にその健康への影響が懸念され、注目度が高まっています。

呼吸器疾患の悪化やアレルギー症状の誘発、特に肌のかゆみや湿疹といった皮膚への悪影響が報告されています。

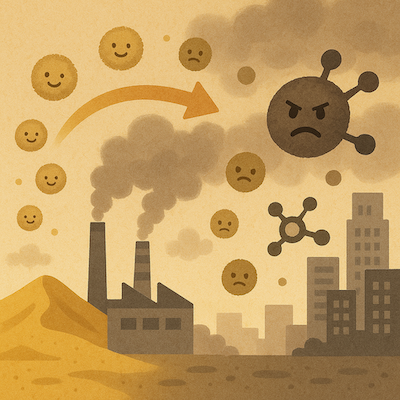

その背景には、黄砂の粒子が単なる砂だけでなく、発生源や飛来する途中の工業地帯などで、PM2.5、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)といった大気汚染物質や、鉛、カドミウムなどの重金属、さらには細菌やカビ、花粉といったアレルゲンとなりうる物質を吸着して運んでくることがあります 。

また、地球規模の気候変動や発生源地域の砂漠化の進行といった環境問題としても注目されています 。

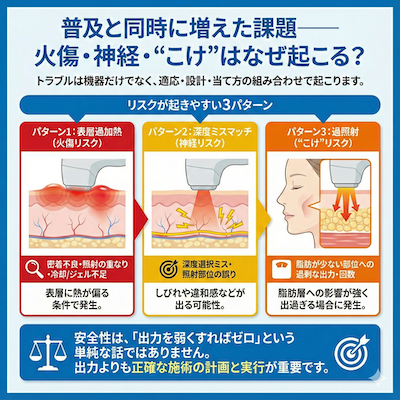

2. なぜ黄砂で肌荒れやアレルギー症状が起こる?本当の危険性とメカニズム

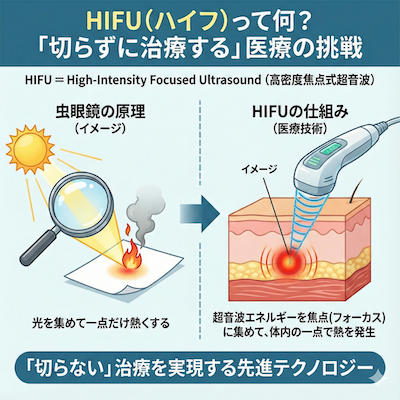

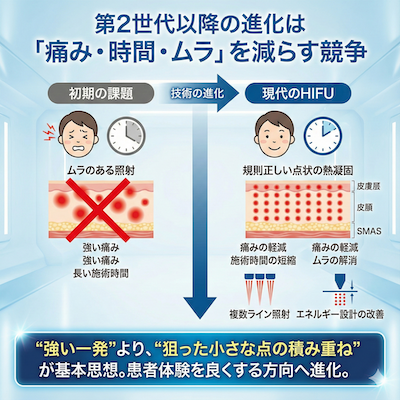

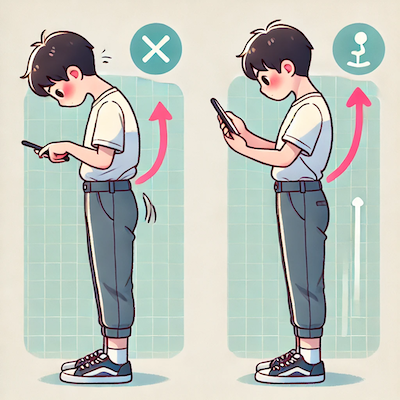

2-1. 黄砂粒子自体の物理的な刺激:チクチク・ゴワゴワは気のせいじゃなかった!

黄砂の粒子は鋭利な形状を持つ微粒子です。皮膚に付着するとちょうどヤスリでこすられるように私たちの肌は細かく傷ついてしまうのです。

特に、肌が乾燥していたり、もともと肌のバリア機能が弱い敏感肌の人の場合、この物理的な刺激の影響はより深刻になりがちです。

「なんだか最近、肌がゴワゴワする」、「洗顔の時にチクチクする感じがする」といった経験はありませんか?もしかしたら、それは黄砂の粒子による物理的な刺激が原因かもしれません。

2-2. 飛来中に黄砂に付着する有害物質の正体:ただの砂じゃない!恐怖の添加物リスト

黄砂が肌に悪い影響を与えるのは、粒子の物理的な刺激だけではありません。実は、黄砂が空を旅してくる間に、様々な“厄介者”を身にまとってしまうことが、より深刻な問題を引き起こすのです。

「ただの砂」だったはずの黄砂は、発生源の砂漠地帯を飛び立った後、数千キロもの長い道のりを経て日本にやってきます。その道中、工業地帯や都市部といった、大気汚染が進んでいるエリアの上空を通過することが少なくありません。すると、まるでスポンジのように、空気中に漂う様々な有害物質を吸着・付着させてしまうのです。

恐怖の添加物リスト

●PM2.5(微小粒子状物質)

●大気汚染物質(人為起源のものなど)

工場の煙や自動車の排気ガスなどに含まれる、硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOCs)

●細菌やカビなどの微生物

●重金属や有害化学物質

鉛、カドミウム、ヒ素、水銀といった人体に有害な重金属類や、ダイオキシン類、農薬といった残留性の有機汚染物質までもが検出されることがあります

黄砂はもはや「自然の砂」というだけでは片付けられない、大陸の環境汚染物質の「運び屋」のような存在になっています。そうして私たちの健康への脅威となっているのです。

*微細な粒子が毛穴に入り込むと、普段の洗顔だけでは落としきれないことがあります。定期的にクリニックでお肌の大掃除を行うことで、ニキビや炎症の起きにくい清潔な肌環境を保てます。

▶ 肌の表面も毛穴も大掃除を行う施術

ケミカルピーリング、レチノールピール、WiQo(ワイコ)美容液、

2-3. 肌のバリア機能低下と有害物質の侵入:ニキビ悪化の原因にも

私たちの肌には、外部の刺激や乾燥から身を守るためのバリア機能が備わっています。しかし、黄砂のシーズンになると、このバリア機能が脅かされてしまうのです。

まず、黄砂の粒子そのものが持つ物理的な刺激により、バリア機能を担う角質層の表面が細かく傷つけられます。さらに、黄砂に付着しているPM2.5や大気汚染物質、化学物質なども、肌表面で刺激となり、炎症を引き起こすことでバリア機能を弱める原因となります。

このようにして肌のバリア機能が低下すると、一体何が起こるのでしょうか?

もっと深刻なのは、バリア機能が壊れた「無防備な肌」に、黄砂に付着した有害物質が侵入すること。その結果、赤み、かゆみ、ヒリヒリ感、湿疹、ニキビの悪化など、様々な肌トラブルが表面化してくるのです。

つまり、黄砂による肌荒れは、「①黄砂による刺激でバリア機能が低下する」→「②低下したバリアの隙間から有害物質が侵入する」→「③侵入した有害物質がさらなる炎症を引き起こす」という、負のスパイラルに陥りやすいのが特徴です。

▶ 乾燥・肌荒れを防ぐ美肌治療

ダーマペン、フィロルガ水光注射、ボライトXC、WiQo(ワイコ)保湿クリーム、

2-4. 体の防御反応「活性酸素」の過剰発生:黄砂はシミの原因になる?

黄砂に含まれる物質が肌に入り込むと、体はそれらを排除しようと活性酸素(ROS)を発生させます。活性酸素とは非常に強い酸化力を持つ酸素由来の分子で、本来は外敵から細胞を守るための防御物質です。

しかし、黄砂や大気汚染物質に常態的にさらされると、体は刺激から守ろうとして活性酸素を出し続けるため、皮膚では酸化ストレスによるダメージが蓄積しやすくなります。

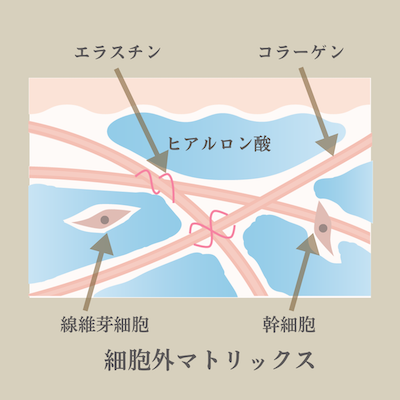

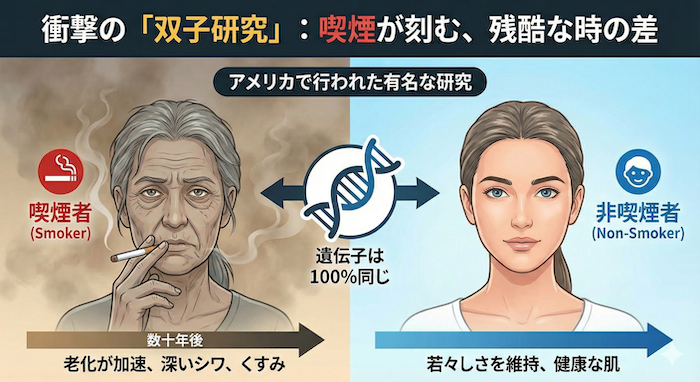

過剰な活性酸素は皮膚にさまざまな悪影響を与えます。メラニン色素の産生を刺激してシミ(色素沈着)の原因になったり、皮脂の酸化による刺激でニキビなど炎症性皮膚疾患を悪化させたり、さらには、活性酸素が真皮のコラーゲンやエラスチンといった支持組織を劣化させ、シワやたるみなど肌老化を促進してしまいます。

黄砂対策においては、この酸化ストレスからいかに肌を守るか、という視点も非常に重要になります。

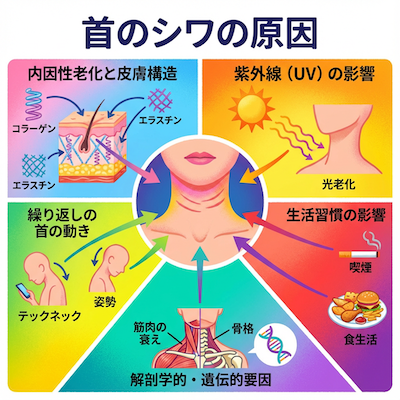

3. 黄砂による肌荒れ・皮膚症状の具体的なサイン

ここでは、黄砂によって現れやすい肌荒れや皮膚症状の具体的なサインについて、詳しく見ていきましょう。

3-1. 顔や首など露出部分の症状(かゆみ、赤み、ぶつぶつ、ヒリヒリ感、湿疹)

黄砂による肌荒れは、顔や首といった露出部分に起こりやすいことが知られています。特に肌が乾燥してバリア機能が低下していると黄砂の刺激に敏感になり、赤み、ぶつぶつ(小さな発疹)、かゆみ、ヒリヒリ感といった症状が出やすくなります。環境省によれば、黄砂の濃度が高い日に目や鼻、皮膚のアレルギー症状が増加することが示されており、黄砂飛来時には肌トラブルが起こりやすい状況です。

3-2. シミ、シワ、たるみなど、長期的な肌への影響

黄砂の影響は、一時的な肌荒れだけにとどまりません。実は、気づかないうちに肌の奥深くにダメージを与え、将来的なシミ、シワ、たるみといった肌の「老化」を早めてしまう可能性も指摘されています。

これは光老化に似たメカニズムで、大気汚染物質が肌に与える外的老化の一例です。実際、近年の研究でも大気中の粒子状物質への曝露が多い地域ほど、顔のシミやシワが増える傾向が報告されています。微粒子が皮膚に触れることで生じる酸化ストレスや炎症反応が、コラーゲン分解酵素の活性を高め、肌のハリを支えるエラスチンやコラーゲンを劣化させると考えられています。また、炎症に伴い皮膚の防御機能が乱れることで、慢性的な乾燥やくすみ、キメの低下なども生じやすくなります。

長期的な観点では、黄砂を含む大気汚染対策(洗顔や保湿、防護策など)を怠らず、肌の酸化ダメージを防ぐことが美容のためにも重要です。

*黄砂や大気汚染物質による酸化ストレスは、見た目年齢を大きく左右します。「最近くすみが気になる」「シミを増やしたくない」という方は、本格的なエイジングケアを取り入れるのも一つの手です。

▶ 酸化ダメージから肌を守る・肌の老化(シミ・シワ)予防

ダーマペン・スタンダード、レチナールトリートメント、リジュラン、ペプチドブースター、

3-3. アトピー性皮膚炎の悪化

アトピー性皮膚炎をお持ちの方は、黄砂の時期に症状が悪化しやすいことが指摘されています。黄砂が飛来すると、ぜんそくやアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎など既存のアレルギー疾患が悪化するケースが報告されています。

アトピー性皮膚炎の肌は元々バリア機能が弱く乾燥しがちなため、黄砂による物理的刺激や付着物による炎症の影響を受けやすくなります。環境省も「黄砂飛来日は皮膚症状の悪化が見られる場合があり注意が必要」と警鐘を鳴らしています。

黄砂がアトピー症状を悪化させるメカニズムとしては、いくつか考えられています。1つはアレルゲンの作用です。黄砂には花粉やカビ、ダニ由来物質などアレルギーを誘発しうる粒子が含まれており、皮膚に付着するとそれらが侵入して免疫反応を引き起こします

もう1つは炎症性物質の増加です。黄砂や花粉が付着すると皮膚でIL-33(インターロイキン33)というかゆみや炎症に関与する物質の産生が増加することが明らかになりました。IL-33はアトピー性皮膚炎の増悪因子の一つであり、黄砂によってこの物質が増えることで皮膚のかゆみや炎症反応がさらに促進されると考えられます。

さらに黄砂自体のアルカリ性が強いため、肌表面をアルカリ性に傾けて角質層を乱し、炎症を起こしやすくするという指摘もあります。

以上のように複数の経路で黄砂はアトピー肌に悪影響を及ぼすため、花粉症など他のアレルギーをお持ちの方や春先に調子が悪い方は特に用心しましょう。なお、黄砂シーズンはスギ花粉の飛散時期と重なるため、花粉症の人は症状が複合的に悪化する可能性があります。

黄砂の季節は、いつも以上に丁寧なスキンケアと黄砂対策を徹底しましょう。

3-4. 金属アレルギー傾向のある方は要注意

黄砂には大気中で付着したニッケルやアルミニウム、鉄などの金属微粒子が含まれており、これが肌に触れると金属アレルギーのある人では皮膚炎(かぶれ)を引き起こすことがあります。

実際、黄砂飛来日に肌トラブルを訴えた人の多くがニッケルによるアレルギー反応(パッチテスト陽性)を示したとのデータもあります。

黄砂による皮膚症状の背景には粒子に付着した金属への接触過敏症が関与している可能性が高いと考えられています。環境省も「黄砂飛来時に皮膚症状を示す方は金属アレルギーの傾向がある」と指摘しており、アクセサリー等で金属アレルギーを起こしやすい体質の方は特に注意が必要です。

黄砂シーズンには、金属アレルギー予防の観点からも肌を直接黄砂に触れさせない工夫が有効です。汗をかくと金属イオンが溶け出しやすいため、黄砂が付いた状態で長時間過ごさないことも大切です。

帰宅後は洗顔・シャワーで黄砂を洗い流し、その後しっかり保湿して肌のバリア機能を整えることで、金属アレルギー反応のリスク軽減につながります。

4. 黄砂と花粉の違いは?肌荒れの症状や対策のポイントを比較

春先になると、多くの方が悩まされる肌荒れ。その原因としてよく挙げられるのが「花粉」ですが、実は「黄砂」も肌に大きな影響を与えることをご存知でしょうか? しかも、これらの飛散時期が重なることもあり、症状を悪化させてしまうケースも少なくありません。

以下では黄砂と花粉による症状の違い、飛散時期の重複による症状悪化、さらに両者への対策の共通点と相違点について解説します。

4-1. 黄砂と花粉が引き起こす主な症状の比較(肌、目、鼻、喉など)

花粉症で出やすい症状

花粉症の場合、アレルゲンである花粉に反応して症状が出ます。特徴的なのは、

●くしゃみが止まらない、連発する

●水のようにサラサラした鼻水が大量に出る

●目のかゆみが非常に強い

といった点です。また、スギやヒノキなど、特定の花粉が飛散している間は症状が継続しやすく、特に朝方に症状が悪化する傾向があると言われています。

黄砂アレルギーで出やすい症状

一方、黄砂は中国大陸の砂漠地帯から飛んでくる微細な砂の粒子で、これ自体が物理的な刺激となるほか、大気中の汚染物質(PM2.5、細菌、カビ、化学物質など)を付着させて運んでくるため、より複雑な症状を引き起こすことがあります。

●肌症状が強く出る傾向:かゆみだけでなく、ヒリヒリとした刺激感、乾燥、湿疹などが顕著に現れることがあります。

●目の症状:かゆみに加え、「目がゴロゴロする」「異物が入ったような感じ」といった刺激による症状が強く出やすいです。

●喉の症状や咳:鼻の症状だけでなく、喉の痛みやイガイガ感、咳といった呼吸器系の症状が花粉症より目立つことがあります。

●全身症状:黄砂に付着した有害物質の影響で、頭痛や体のだるさ、集中力の低下といった全身の不調を感じる人もいます。

4-2. 症状が現れるタイミングの違い

症状が現れるタイミングも、見分けるヒントになります。

花粉症:特定の植物の花粉が飛ぶ季節(例えばスギ花粉なら2月から4月頃)に症状が続くのが一般的です。天候によって飛散量は変わりますが、基本的にはその期間中、継続的に注意が必要です。

黄砂:黄砂の飛来は、風向きや気象条件に大きく左右されるため、突発的に症状が出たり、急に悪化したりすることが特徴です。ニュースなどで黄砂情報を確認し、「今日は黄砂が多い」という日に症状が強まるようであれば、黄砂の影響を疑ってみましょう。特に風の強い日の昼過ぎから夕方にかけて症状が悪化しやすいとも言われます。

このように、黄砂と花粉では症状の出方に少し違いがあります。ご自身の症状をよく観察し、どちらの影響が強いのかを把握することが、適切な対策への第一歩となります。ただし、実際には両方の影響を同時に受けている場合も多いので、油断は禁物です。

4-3. 飛散時期が重なることによる症状の複合・悪化

花粉と黄砂の時期が重なると、症状が複合的に現れたり一段と悪化することがあります。同時曝露による相乗効果により、鼻や目だけでなく喉や肌に至るまで複数の症状が強まる恐れがあります。

実際、日本で行われた研究では、花粉シーズン中に黄砂濃度の高い日に花粉症患者のアレルギー症状が有意に増加することが報告されています。また中国疾病預防控制中心(中国CDC)も、黄砂がアレルギー性鼻炎や喘息の症状を悪化させる可能性に言及しています。

つまり花粉が飛ぶ時期に黄砂が重なると、鼻粘膜・眼・気道への刺激が増幅し、くしゃみ・鼻づまりがひどくなる、目の充血やかゆみが強まる、喘息発作を誘発するといった重い症状につながりやすくなるのです。

両者の複合による体調悪化を防ぐため、春先には花粉情報とともに黄砂予報にも注意を払う必要があります。

4-4. 黄砂と花粉、それぞれの対策の共通点と違い

共通する基本対策: 花粉対策も黄砂対策も、まずは原因物質を体に入れない・付着させないことが共通の予防原則です。

外出時はマスクやメガネ(ゴーグル)を着用して花粉や砂塵の吸入・目への侵入を防ぎ、衣服はこれらの粒子が付きにくい素材のものを選びましょう。春先は目に見えない微粒子が多く飛散する季節のため、帰宅したら家に入る前に衣服や髪をよく払って屋内に持ち込まないようにします。室内でも空気清浄機やエアコンの高性能フィルターを活用し、こまめな掃除で微粒子の蓄積を防ぐことが大切です。また帰宅後の洗顔・手洗い・うがいは花粉・黄砂の両方に有効な習慣で、顔や目、鼻腔に付着したアレルゲンや汚染物質を速やかに洗い流すよう心がけます。特に黄砂がひどい日はコンタクトレンズの使用を避け、メガネに切り替えることが目への直接的な刺激を減らす意味で推奨されています。

異なる対策・ケア: 花粉症の場合、飛散前からの医療的な対策が重要です。症状緩和のため抗ヒスタミン薬の内服やステロイド点鼻薬、抗アレルギー点眼薬などの薬物療法が一般的に行われ、シーズン前に開始する初期療法が効果的とされています。また、スギ花粉症などではアレルゲン免疫療法(舌下免疫療法等)によって体質改善を図る根本治療も可能です。

一方、黄砂に対しては特定の抗原ではないため根本的な免疫療法はなく、暴露を避ける対策が中心です。

黄砂が予測される日は不要不急の外出を控え、外出する場合もできるだけ短時間に留めるなど曝露機会そのものを減らす工夫が有効です。持病のある方は黄砂飛来時に症状が悪化しないよう、予め医師と相談して吸入ステロイドや気管支拡張薬(喘息患者の場合)を準備する、あるいは抗アレルギー薬を服用しておくといった対処も考えられます。

肌荒れ対策という観点では、花粉・黄砂いずれの場合も保湿剤で肌のバリア機能を高めておくことや、刺激物質を落とす丁寧な洗顔が予防に役立ちます。総じて、花粉症と黄砂による影響のどちらに対しても「防ぐ+除去する+症状に応じた適切な治療」が基本ですが、花粉症では医療的アプローチが発達している点に対し、黄砂では環境要因としての予防と体調管理がより重視される点が大きな違いです。

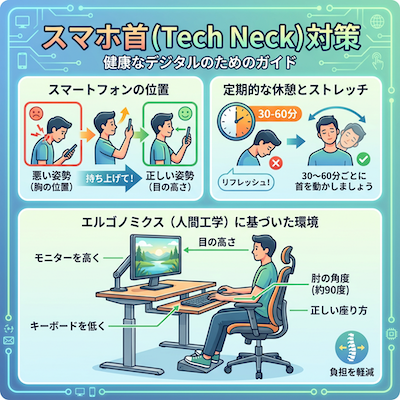

5 黄砂対策スキンケアと予防法を徹底解説!顔の洗い方やメイクのコツ

黄砂による肌荒れは、日々のちょっとした工夫と丁寧なケアで、症状を抑えることができます。外出時から帰宅後、さらには室内の環境整備や体の中からできることまで、黄砂からデリケートな肌を守り抜くための具体的な対策を徹底解説します。

5-1. 外出時の物理的な防御(マスク、メガネ、帽子、服装選び)

黄砂が舞う季節、肌荒れを防ぐための第一歩は、なんといっても「黄砂を肌に直接触れさせない」こと。外出時には、物理的なバリアをしっかりと作ることが重要です。

マスク: 顔にフィットするものが基本。黄砂は粒子が細かい場合があり、PM2.5が付着している可能性もあるため、フィルター性能の高いものが推奨される。不織布マスクを正しく着用し、顔とマスクの間に隙間を作らないことが重要。

メガネ・ゴーグル: 目を物理的に保護し、黄砂の侵入を防ぐ。普段コンタクトレンズを使用している人も、黄砂シーズンはメガネに切り替えるか、保護メガネを併用すると良い。

帽子: 髪や頭皮への黄砂の付着を防ぐ。つばの広い帽子は、顔への直接的な付着も軽減できる。

服装選び:

●素材: 黄砂が付着しにくく、付着しても落ちやすい、表面がツルツルした素材(ポリエステル、ナイロンなど)を選ぶ。ウールやフリースなどの起毛素材は黄砂を吸着しやすいので避けるのがベター。

●形状: 首元が詰まった服やタートルネック、スカーフなどで首周りを保護する。長袖・長ズボンで肌の露出を極力抑える。

●色: 淡色系の服は、黄砂が付着しても目立ちにくいというメリットがあるが、防御効果に直接的な差はない。

これらのアイテムを上手に活用し、黄砂の攻撃から肌をガードしましょう。少しの心がけで、外出時の肌への負担は大きく変わります。

5-2. 帰宅後の丁寧な洗浄と顔の洗い方で黄砂を流す

黄砂が舞う中を外出したら、目には見えなくても、顔や髪、衣服にはたくさんの黄砂が付着しています。これらを放置しておくと、肌荒れやかゆみ、炎症などのトラブルを引き起こす大きな原因に。だからこそ、帰宅後の「洗い流すケア」が非常に重要になります。

黄砂対策の鉄則は、肌に付着した黄砂をできるだけ早く取り除くこと。玄関を入ったら、リビングでのんびりする前に、まずは洗面所へ直行しましょう。

1. 帰宅したら「すぐに」行動開始!

⚪️すぐに洗顔・手洗い・うがい: 帰宅したら、まず家の中に黄砂を持ち込まないように、玄関先で衣服や髪を払い、すぐに手や顔、露出していた部分を洗い流す。うがいは喉に付着した黄砂を除去するのに役立つ。鼻うがいも有効。

⚪️優しく洗うポイント:

●泡洗顔: 洗顔料はしっかりと泡立て、泡をクッションにして肌を直接こすらないようにする。

●摩擦を避ける: 指の腹で優しく撫でるように洗い、タオルで拭く際もゴシゴシこすらず、押さえるように水分を吸い取る。

●ぬるま湯: 熱すぎるお湯は肌の乾燥を招き、冷たすぎる水は毛穴の汚れが落ちにくい。32~34℃程度のぬるま湯が理想。

⚪️可能であればシャワーも: 顔や手だけでなく、髪や体全体に黄砂が付着している可能性があるため、帰宅後早めにシャワーを浴びて全身を洗い流すのが最も効果的。

これらの洗浄ケアを習慣にすることで、黄砂による肌への悪影響を大きく減らすことができます。面倒くさがらずに、毎日の丁寧なリセットケアを心がけて、健やかな肌を守りましょう。

*微細な粒子が毛穴に入り込むと、普段の洗顔だけでは落としきれないことがあります。定期的にクリニックでお肌の大掃除を行うことで、ニキビや炎症の起きにくい清潔な肌環境を保てます。

▶ 肌の表面も毛穴も大掃除を行う施術

ケミカルピーリング、レチノールピール、WiQo(ワイコ)美容液、

2. 肌のバリア機能を高めるスキンケア(保湿が最重要)

黄砂や花粉、紫外線といった外的刺激から肌を守るためには、肌自身が持つ「バリア機能」を正常に保つことが大切です。そのバリア機能を支える上で重要な役割を果たすのが「保湿」です。

⚪️洗顔後はすぐに保湿: 洗顔後の肌は水分が蒸発しやすく、無防備な状態。肌がまだ少し湿っているうちに保湿剤を塗るのが効果的です。

⚪️敏感肌向けの製品選び: 香料、アルコール、着色料などが含まれていない、低刺激性で敏感肌向けの製品を選びましょう。成分表示を確認し、できるだけシンプルな処方のものが安心です。新しい製品を使う前には、必ず腕の内側などでパッチテストを行ってください。

⚪️摩擦を避ける塗り方: スキンケア製品を塗布する際も、肌を強くこすったり、叩き込んだりせず、手のひらで優しく押さえるように馴染ませて下さい。

毎日の丁寧な保湿ケアで肌のバリア機能を高め、黄砂の刺激にも揺らがない、うるおいに満ちた健やかな肌を目指しましょう。

*自宅での保湿ケアも大切ですが、バリア機能が著しく低下している場合は、クリニックでのスペシャルケアが有効です。有効成分を肌の奥(角質層)まで浸透させ、揺らがない肌土台を作る施術をご用意しています。

▶ 乾燥・肌荒れを防ぐ美肌治療

ダーマペン、フィロルガ水光注射、ボライトXC、WiQo(ワイコ)保湿クリーム、

3. 黄砂シーズンのメイクの工夫

黄砂シーズン特有の肌状態に合わせたメイクの工夫をすることで、肌への刺激を減らしつつ、黄砂の付着からも肌を守ることができます。

1) 「下地」で鉄壁の保護膜を!

黄砂シーズンのメイクで最も重要なのが、ファンデーションを塗る前の「化粧下地」です。下地には、肌の凹凸を整えてファンデーションのノリを良くするだけでなく、外的刺激から肌を守るという大切な役割があります。

●保湿効果の高いものをチョイス:乾燥しがちな肌には、ヒアルロン酸やセラミドなどの保湿成分が配合された下地を選びましょう。

●バリア機能付き下地も活用:最近では、黄砂やPM2.5、花粉といった大気中の微粒子汚れの付着を防ぐ効果を謳った「バリア機能付き」の下地も増えています。黄砂が直接肌に触れるのを防ぎ、肌への刺激を軽減する効果が期待できます。

●日焼け止め効果も忘れずに:黄砂の時期は紫外線も強くなってくるため、SPF/PA値の入った日焼け止め効果のある下地を選ぶと、紫外線対策も同時にできて一石二鳥です。

2) ファンデーションは「薄付き」で負担を軽減

黄砂から肌を守りたいからといって、ファンデーションを厚塗りするのは逆効果。クレンジングの際に肌に余計な負担をかけたりする原因になります。

●軽いつけ心地のものを選ぶ:リキッドタイプよりもパウダーファンデーションやミネラルファンデーションの方が、比較的軽いつけ心地で、肌への密着度もコントロールしやすいためおすすめです。

●コンシーラーを部分使い:気になるシミやクマなどは、ファンデーションを重ね塗りするのではなく、コンシーラーをピンポイントで使いましょう。全体は薄付きに仕上げることで、肌への負担を最小限に抑えられます。

3) ポイントメイクで華やかさをプラス

ベースメイクはできるだけシンプルに、肌への負担を軽くすることを優先し、その分アイメイクやリップなどのポイントメイクで華やかさやおしゃれを楽しむのがおすすめです。

黄砂でくすみがちな顔色も、明るい色のリップやチークで血色感をプラスするだけで、ぐっと印象が変わります。

4) メイクの仕上げとクレンジングも重要

◉フィックスミストで密着度アップ:メイクの最後に、フィックスミスト(メイクキープスプレー)を顔全体に軽くスプレーすると、メイクの密着度が高まり、黄砂などの微粒子が付着しにくくなる効果が期待できます。

◉クレンジングは「優しく」丁寧に:肌荒れしている時は、肌のバリア機能が低下していて、いつも以上にデリケートな状態です。ですので、以下の点を特に意識してみてください。

クレンジング料の選び方:

●濃いメイクの日:しっかりメイクやウォータープルーフの製品を使った日は、ある程度の洗浄力があるクレンジング料を選びましょう。ただし、その場合も肌に優しい成分でできているか、自分の肌に合うかを確認してください。オイルクレンジングやバームクレンジングなどが比較的メイクなじみが早く、短時間で落としやすい傾向があります。

●軽いメイクの日や日焼け止めだけの日:ミルククレンジングやジェルクレンジングなど、よりマイルドな洗浄力のもので十分な場合があります。

●肌荒れがひどい時:刺激の少ない敏感肌用の製品を選び、可能であればポイントメイクリムーバーを併用して、目元や口元の落ちにくいメイクは専用のリムーバーで優しく落としてから、顔全体のクレンジングを行いましょう。

クレンジング方法:

●摩擦を避ける:クレンジング料を肌にのせたら、指の腹で優しくクルクルと馴染ませるようにしましょう。ゴシゴシ擦るのは絶対に避けてください。

●時間をかけすぎない:クレンジング料を肌にのせている時間が長すぎると、肌に必要なうるおいまで奪ってしまうことがあります。1分程度を目安に、手早く済ませるように心がけましょう。

●すすぎは丁寧に:ぬるま湯(32~34度くらいが目安です)で、クレンジング料が肌に残らないように、丁寧にすすぎましょう。熱いお湯は肌の乾燥を進めてしまうので避けてください。シャワーを直接顔に当てるのも、肌への刺激になることがあるので控えましょう。

これらのポイントを押さえて、黄砂の季節も賢くメイクを楽しみながら、大切な肌を守り抜きましょう。

5-3. 室内への黄砂侵入を防ぐ方法

黄砂の季節、いくら外出時に万全の対策をしても、知らず知らずのうちに室内に黄砂が侵入してしまっては元も子もありません。特に肌が敏感になっている時期は、家の中の空気環境をクリーンに保つことが、肌荒れを防ぐための重要なポイントになります。

1. 窓の開閉は賢くコントロール!

黄砂の飛散量が多い日には、当たり前ですが窓やドアを開けっ放しにしていてはいけません。

●飛散情報をチェック:テレビのニュースやインターネットなどで、黄砂の飛散情報をこまめに確認しましょう。飛散のピーク時は、窓をしっかりと閉めて外気の侵入を防ぎます。

●換気はタイミングと時間を考えて:それでも換気は必要です。換気を行う場合は、黄砂の飛散量が比較的少ないと言われる早朝や深夜、または雨上がりなどを選び、短時間で済ませるようにしましょう。窓を開ける幅も最小限にし、風上と風下の2ヶ所を開けると効率的に空気を入れ替えられます。レースのカーテンを閉めたまま行うだけでも、ある程度の黄砂の侵入を防ぐ効果が期待できます。

2. 空気清浄機をフル活用!

室内に侵入してしまった黄砂や、ハウスダストなどを除去するために、空気清浄機は非常に頼りになるアイテムです。

●フィルター性能を確認:黄砂のような微細な粒子をしっかりとキャッチするためには、HEPA(ヘパ)フィルターなど、高性能なフィルターを搭載した機種を選ぶのがおすすめです。製品の仕様を確認し、適用床面積に合ったものを選びましょう。

●置き場所も工夫:空気清浄機は、人がよく過ごすリビングや寝室、また空気の出入りが多い窓際や玄関付近に置くと効果的です。

●24時間運転が理想:可能であれば、黄砂のシーズンは24時間連続で運転させておくと、常に室内の空気をクリーンに保つことができます。

●フィルターのお手入れは忘れずに:フィルターが汚れていると、空気清浄能力が低下してしまいます。取扱説明書に従って、定期的なフィルターの掃除や交換を行いましょう。

3. こまめな「拭き掃除」で床の黄砂を撃退!

床に落ちた黄砂は、人の動きや空気の流れで舞い上がりやすく、再び空気中に漂ってしまいます。

●掃除機だけでは不十分な場合も:掃除機は排気で黄砂を舞い上げてしまう可能性もあるため、まずは濡らした雑巾やフローリングワイパーで床を拭き、黄砂を吸着させてから掃除機をかけるのが効果的です。

●上から下へが掃除の基本:棚の上や照明器具、カーテンレールなどに積もったホコリや黄砂も忘れずに。高い場所から低い場所へと順番に掃除していくと、効率よくきれいにできます。

●カーペットや布製品も要注意:カーペットやソファ、カーテンなどの布製品は黄砂が付着しやすいため、こまめに粘着クリーナーをかけたり、掃除機で吸い取ったりしましょう。洗えるものは定期的に洗濯するのも効果的です。

4. 洗濯物は「部屋干し」が安心

黄砂が多い日に洗濯物を外に干すと、せっかくきれいに洗った衣類やタオルに黄砂がびっしりと付着してしまいます。これでは肌に直接触れるものが黄砂まみれになり、肌荒れの原因にもなりかねません。

●できるだけ部屋干しを:黄砂シーズンは、できるだけ洗濯物は室内に干すようにしましょう。浴室乾燥機や除湿機を活用すると、乾きやすく生乾きの臭いも防げます。

●外干しした場合は取り込みに注意:どうしても外に干す場合は、黄砂の飛散量が少ない時間帯を選び、取り込む際には衣類を一枚一枚丁寧に振って黄砂を払い落としましょう。さらに、取り込んだ後に掃除機で軽く表面を吸うのも効果的です。

これらの対策を参考に、家の中を黄砂から守る工夫をしてみてください。室内の空気をきれいに保つことは、肌だけでなく、呼吸器系の健康を守るためにも非常に大切です。

6. 黄砂による肌荒れがひどい場合は専門家へ相談を

黄砂の季節に肌の調子が悪くなって、丁寧なセルフケアを心がけていても、なかなか改善しなかったり、症状が悪化してしまったりすることも。そんな時は、我慢せずに専門家である医師に相談しましょう。

ここでは、黄砂による肌荒れが悪化した場合に、専門医の受診を考えるべき目安や、病院で行われる治療法、診断方法、そして何科を受診すれば良いのかについて、詳しく解説していきます。

6-1. セルフケアで改善しない場合の目安

黄砂による肌荒れは、初期の段階であれば、丁寧な洗顔や保湿、低刺激性のスキンケア製品への切り替えといったセルフケアで症状が落ち着くこともあります。しかし、以下のような場合は、皮膚科などの専門医を受診することを検討しましょう。

◉症状が1週間以上続く、または悪化する: セルフケアを続けていても、赤み、かゆみ、湿疹、乾燥などが改善しない、あるいは範囲が広がったり、症状が強くなったりする場合は、炎症が進行している可能性があります。特に、じゅくじゅくとした滲出液が出てきたり、水ぶくれができたり、掻き壊して化膿してしまったりした場合は、早めの受診が必要です。

◉強いかゆみで日常生活に支障が出る: かゆみが我慢できず、仕事や勉強に集中できない、夜眠れないなど、日常生活に影響が出ている場合は、適切な治療で症状をコントロールする必要があります。掻き続けることで、さらに皮膚のバリア機能が低下し、症状が悪化するという悪循環に陥ることもあります。

◉市販薬を使用しても改善しない、または悪化する: 市販のかゆみ止めや保湿剤を試しても効果が見られない、あるいは逆に症状が悪化してしまった場合は、自己判断でのケアが合っていない可能性があります。医師の診断のもと、症状に合った適切な薬剤を選択することが重要です.

◉顔だけでなく、首や腕など広範囲に症状が出ている: 黄砂に触れやすい顔や首、手足などに症状が出ることが多いですが、広範囲に広がっている場合は、アレルギー反応が強く出ている可能性があります。

◉皮膚症状だけでなく、鼻水、くしゃみ、目の充血・かゆみ、喉のイガイガ感、咳などのアレルギー症状を伴う: 黄砂は肌だけでなく、呼吸器や粘膜にも影響を与えます。これらの症状が同時に現れている場合は、全身的なアレルギー反応の可能性も考えられるため、医師に相談しましょう。

◉過去に黄砂や他のアレルゲンで強い皮膚炎を起こしたことがある: アレルギー体質の方や、以前に同様の症状で悩まされた経験がある方は、症状が軽いうちでも早めに相談することで、悪化を防げる場合があります。

これらの目安はあくまで一般的なものです。ご自身で判断に迷う場合は、ためらわずに医師に相談することをおすすめします。早期に適切な対応をすることで、症状の悪化を防ぎ、早期回復につながります。

6-2. 何科を受診すれば良い?

黄砂による肌荒れやアレルギー症状で困ったとき、どの診療科を受診すれば良いのか迷うかもしれません。主に以下の診療科が選択肢となります。

1. 皮膚科

●主な症状: 肌の赤み、かゆみ、湿疹、乾燥、ヒリヒリ感、ニキビの悪化など、皮膚の症状が中心の場合は、まず皮膚科を受診しましょう。

●診療内容: 専門医が皮膚の状態を詳細に診察し、黄砂による影響なのか、他の皮膚疾患の可能性はないかなどを判断します。必要に応じてアレルギー検査(パッチテストなど)を行い、炎症を抑えるための塗り薬(ステロイド外用薬、保湿剤など)や、かゆみを抑えるための飲み薬(抗ヒスタミン薬など)を処方してくれます。正しいスキンケア方法や日常生活での注意点についてもアドバイスが受けられます。

2. アレルギー科

●主な症状: 皮膚症状に加えて、鼻水、くしゃみ、鼻づまり、目のかゆみ・充血、咳、喉のイガイガ感など、複数のアレルギー症状(花粉症様症状や喘息様症状)を伴う場合や、過去にアレルギー疾患の診断・治療を受けたことがある場合は、アレルギー科の受診も検討しましょう。

●診療内容: アレルギー専門医が、皮膚症状だけでなく全身のアレルギー状態を評価します。血液検査(特異的IgE抗体検査など)によるアレルゲンの特定や、呼吸機能検査など、より専門的な検査が行われることもあります。内服薬や点鼻薬、点眼薬など、症状に応じた総合的なアレルギー治療を受けることができます。皮膚科と連携して治療を進めることもあります。

3. 内科・小児科

●主な症状: 発熱や倦怠感などの全身症状が強い場合や、かかりつけ医がいる場合は、まず内科(お子さんの場合は小児科)に相談するのも一つの方法です。

●診療内容: 全身状態のチェックや初期対応をしてもらえます。症状に応じて、皮膚科やアレルギー科などの専門医を紹介してくれることもあります。特に、呼吸器系の症状(咳が止まらない、息苦しいなど)が強い場合は、内科(呼吸器内科)の受診も考慮しましょう。

6-3. 何科を受診すれば良い?迷った場合のポイント

⚪️最も困っている症状が皮膚であれば、まずは皮膚科へ。

⚪️鼻炎や喘息など、他のアレルギー症状も併発している場合は、アレルギー科も視野に。

⚪️お子さんの場合は、まずかかりつけの小児科医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらうのがスムーズです。

⚪️どの科を受診すべきか迷う場合は、医療機関の受付や相談窓口、かかりつけ医に問い合わせてみるのも良いでしょう。

黄砂による肌トラブルは、適切な時期に医師に相談することで、症状の悪化を防ぎ、より効果的な治療を受けることができます。自己判断で悩まず、気になる症状があれば早めに医療機関を受診するようにしましょう。医師とよく相談し、自分に合った治療法を見つけて、つらい季節を乗り切りましょう。

7. まとめ:黄砂による肌荒れ・かゆみは正しい対策とスキンケアで防ごう

春先になると気になる肌の不調。もしかしたら、その原因は花粉だけでなく「黄砂」かもしれません。この記事では、黄砂がなぜ肌荒れを引き起こすのか、そのメカニズムから具体的な症状、そして今日からできる徹底対策までを詳しく解説してきました。

7-1. 黄砂の正体と肌への脅威

黄砂は、中国大陸の砂漠から飛来する微細な土壌粒子です。しかし、ただの砂と侮ってはいけません。黄砂は飛来する過程で、PM2.5、排気ガス、細菌、カビ、重金属といった様々な大気汚染物質を吸着し、「汚染物質の運び屋」として私たちの肌に深刻な影響を与えるのです。

黄砂による肌荒れは、粒子の物理的な刺激で肌のバリア機能が低下し、そこに有害物質が侵入して炎症を引き起こすという負のスパイラルに陥りやすいのが特徴です。さらに、活性酸素を過剰に発生させ、シミやシワといった肌老化を早める可能性も指摘されています。

7-2. 黄砂による主な肌トラブル

●顔や首など露出部分のかゆみ、赤み、湿疹、ヒリヒリ感、乾燥の悪化

●長期的な影響としてのシミ、シワ、たるみ

●アトピー性皮膚炎の悪化

●ニッケルなどの付着による金属アレルギーの誘発

花粉症と症状が似ている部分もありますが、黄砂の場合は肌への刺激感や喉の症状が強く出やすい傾向があります。飛散時期が重なると症状が悪化することもあるため、両方への対策が重要です。

7-3. 今日からできる黄砂対策で肌を守る!

⚪️外出時の徹底ガード:高性能マスク、メガネ、帽子、ツルツルした素材の衣服で黄砂を物理的にブロックしましょう。

⚪️帰宅後の即時洗浄:すぐに洗顔、うがい、できればシャワーで、付着した黄砂を丁寧に洗い流します。

⚪️スキンケアでバリア機能強化:低刺激性のアイテムで「保湿」を最重視し、肌の守る力を高めます。

⚪️メイクの工夫で負担軽減:保護効果のある下地を使い、ファンデーションは薄付きに。優しいクレンジングを心がけましょう。

⚪️室内への侵入阻止:窓の開閉は最小限に、空気清浄機を活用し、こまめな拭き掃除と洗濯物の部屋干しを徹底します。

7-4. セルフケアで改善しない場合は医療機関へ

対策をしても肌荒れが続く、かゆみが強い、広範囲に症状が出ているなどの場合は、我慢せずに皮膚科やアレルギー科を受診しましょう。適切な診断と治療を受けることが、健やかな肌を取り戻すための近道です。

黄砂の季節は、正しい知識と対策で、肌トラブルを未然に防ぎ、快適に過ごしましょう。

(参考文献)

1) 環境省:黄砂とその健康影響について

2) 環境省:花粉症環境保健マニュアル2022

3) 気象庁:黄砂・エーロゾル

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/env/aerosolhp/index.html

4) 中国CDC:Health tips for sandy and dusty weather

https://en.chinacdc.cn/health_topics/environment_health/202303/t20230316_264326.html#:~:text=1,grade%20filters

5) Medical News Today:Dermatologist-recommended skin care routines and tips for different skin types

https://www.medicalnewstoday.com/articles/dermatologist-recommended-skin-care

6) Effect of desert dust exposure on allergic symptoms: A natural experiment in Japan

K T Kanatoni, et al.

Ann Allergy Asthma Immunol.

2016;116(5):425-430

7) A Systematic Review of Global Desert Dust and Associated Human Health Effects

Xuelei Zhang, et al.

Atmosphere

2016;7(12):158

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)

(最終更新日:2025年5月16日)