【目次】

1: 肌のハリとは?コラーゲン・エラスチンを増やすメカニズム

2: 肌のハリ不足の原因|なぜ弾力は失われるのか

3: 美容皮膚科でハリを出す治療と自宅での改善アプローチ

4: 自分に合ったハリケアを見つけるためのステップ

残酷に肌の「ハリ」は失われます。

「最近、なんだか肌に元気がない…」「ファンデーションのノリが悪くなったかも…」鏡を見るたび、ため息をついていませんか?

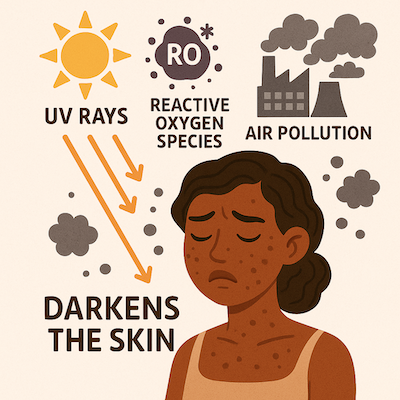

この記事では、多くの方が悩む「肌のハリ」について、その正体から原因、そして科学的根拠に基づいた具体的な改善アプローチまでを詳しく解説します。

1-1. ハリがある肌、失われた肌ってどんな状態?

「肌のハリ」とは、一般的に、指で肌を押したときに内側から押し返してくるような弾力、みずみずしさ、そして見た目のツヤ感が揃った状態を指します。

皮膚科学的には、この「ハリ」は皮膚の粘弾性(viscoelasticity)として定義されます。これは、外からの力によって皮膚が変形した際の抵抗力と、その力を取り除いた後に元の形に戻ろうとする性質の組み合わせを意味します。

1-2. 肌を支える構造と「ハリ」のメカニズム

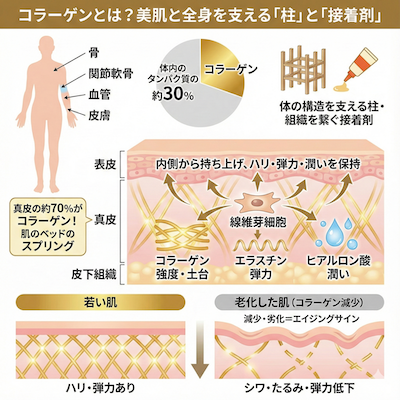

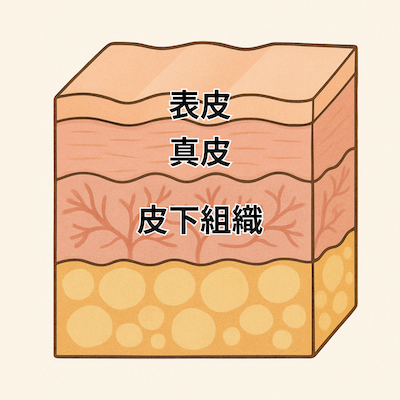

皮膚は、外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」という三層構造になっています。

表皮(ひょうひ): 厚さ約0.2mmの最も外側の層で、外部の刺激から肌を守るバリア機能を担っています。ターンオーバー(新陳代謝)によって、約4週間で新しい細胞に入れ替わります。

真皮(しんぴ): 表皮の下にあり、厚さ約2mmの層です。皮膚の本体とも言える部分で、肌のハリや弾力、潤いを保つ上で非常に重要な役割を果たしています。

皮下組織(ひかそしき): 真皮の下にあり、主に脂肪細胞から構成されています。衝撃を和らげるクッションの役割や、体温を保つ断熱材としての役割、エネルギーを蓄える役割などがあります。

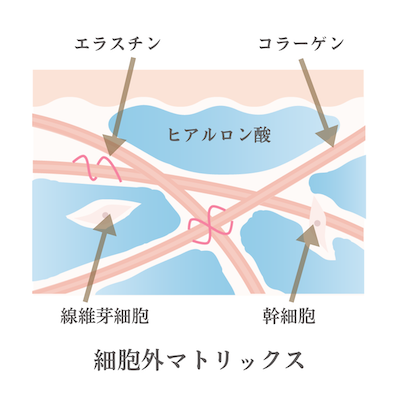

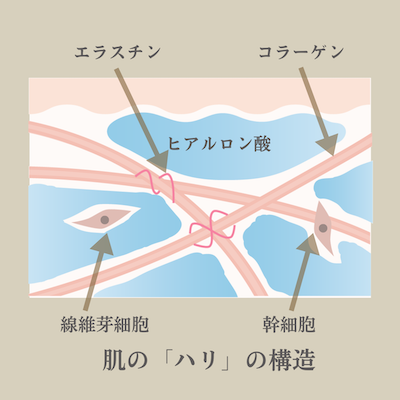

この三層構造の中で、肌のハリと弾力に最も深く関わっているのが「真皮」です。真皮は、以下の主要な成分で構成されており、これらが複雑に絡み合って、肌のハリを支えています。

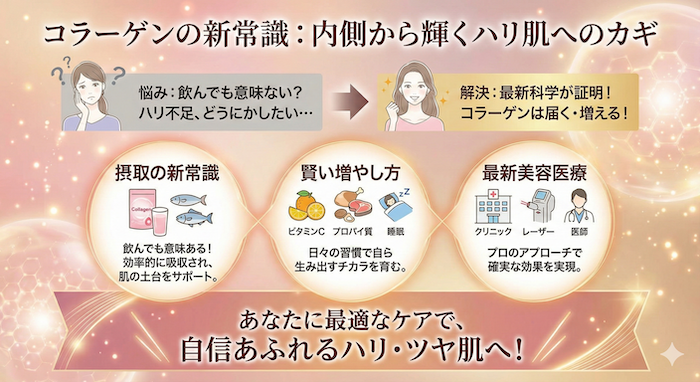

コラーゲン(膠原線維): 真皮の約70%を占める線維状のタンパク質です。網目状に張り巡らされており、肌の強度や構造を支える、いわば建物の鉄骨のような役割を担っています。

エラスチン(弾性線維): 真皮内に数%しか存在しませんが、ゴムのように伸び縮みする性質を持つタンパク質です。コラーゲン線維同士を束ねるように存在し、肌に弾力性(元の形に戻る力)としなやかさを与えます。コラーゲンが強度を保つのに対し、エラスチンは柔軟性をもたらします。

ヒアルロン酸: コラーゲンやエラスチンなどの線維の間を満たしているゼリー状の物質(基質)の主成分の一つです。非常に高い保水力を持ち、1グラムで約6リットルもの水分を保持できると言われています。肌の内部に水分をたっぷりと蓄え、みずみずしさやふっくらとしたボリュームを与えます。

線維芽細胞(せんいがさいぼう): 真皮内に点在し、上記のコラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸などを産生する工場のような細胞で、真皮の構造と機能を維持しています。

1-3. ハリはこうして生まれる

「肌にハリがある」状態とは、真皮層において線維芽細胞が活発に働き、質の良いコラーゲンが豊富に存在してしっかりと肌を支え、エラスチンがその構造に弾力性を持たせ、さらにヒアルロン酸などの基質成分が水分を抱え込んで全体をふっくらと満たしている状態を指します。

次の章では、あなたのハリ不足を引き起こしている可能性のある、より具体的な原因について探っていきます。

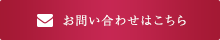

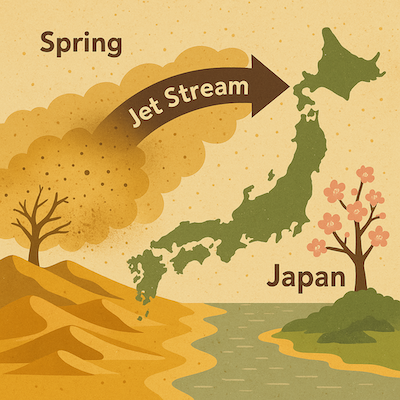

2-1. ハリを奪う最大の敵!紫外線ダメージの影響

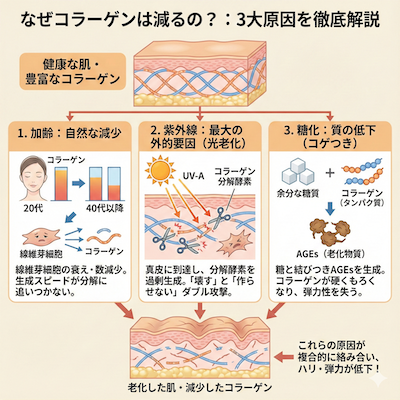

肌の老化を引き起こす最大の外的要因として知られているのが紫外線です。紫外線は、私たちの肌の奥深くまで到達し、ハリを支える重要な成分にダメージを与えます。

真皮まで届くUV-A波がコラーゲン・エラスチンを破壊

太陽光に含まれる紫外線のうち、特に「UV-A波(紫外線A波)」は波長が長く、雲や窓ガラスを通り抜けて皮膚の深い部分、つまり真皮層にまで到達します。紫外線を浴びると皮膚内でコラーゲン分解酵素が過剰に産生され、コラーゲン線維を切断・断片化してしまいます。これにより、真皮の構造が崩れ、肌は弾力を失い、シワやたるみといった形でハリ不足に陥ります。

2-2. 乾燥は万病のもと?肌のバリア機能低下とハリ不足

肌が乾燥すると、カサカサするだけじゃなく、肌のハリまで失われてしまうんです。それには、次のようなステップがあります。

ステップ1:肌の表面がカラカラに

まず、肌の一番外側にある「角層(かくそう)」という部分の水分が減ってしまいます。角層は、レンガとセメントのように細胞とうるおい成分(セラミドなど)からできていて、乾燥すると、このセメントが崩れてすき間だらけになり、そこから水分がどんどん逃げてしまいます(文献1)。

ステップ2:肌の奥でSOS!ハリが弱り始める

さらに乾燥が進むと、肌の細胞の周りの水分バランスが崩れてしまいます。これが刺激となって、肌荒れを引き起こす物質が出てきてしまい、肌のハリや弾力を支えている大切な繊維(コラーゲンやエラスチン)を壊してしまう酵素が活発になります(文献2)。

ステップ3:うるおいクッション(細胞外マトリクス)がしぼんで、さらにたるむ

肌の真皮には、ヒアルロン酸やプロテオグリカンといった、たくさんの水分を抱え込むスポンジのような成分(細胞外マトリクス)があります。乾燥すると、これらも減ってしまい、肌の内側から押し上げるようなハリが失われ、しぼんだ印象になってしまいます(文献3)。

まとめ:乾燥は肌の奥まで影響する大敵!

肌の乾燥は、ただうるおいが足りないという表面的な問題だけではありません。肌の表面から奥深くまで、次々とダメージが広がっていく現象なのです。

2-3. 知らず知らずのうちに進行?肌の酸化・糖化

私たちの体内や皮膚で起こる「酸化」と「糖化」も、肌のハリを静かに蝕む原因となります。

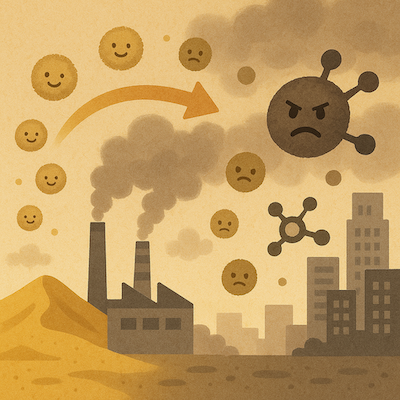

肌の酸化(サビつき)

紫外線、大気汚染、ストレス、喫煙などによって体内で過剰に発生する活性酸素(ROS)は、皮膚において、コラーゲンやエラスチンを変性・劣化させ、線維芽細胞の働きを弱めることで、ハリや弾力の低下を促進します。

肌の糖化(コゲつき)

食事などから摂取した余分な糖質が、体内のタンパク質(主にコラーゲン)と結びついて変性させ、最終糖化産物(AGEs)という老化物質を生成する反応を「糖化」と呼びます。

AGEsがコラーゲン線維に蓄積すると、コラーゲンは硬くてもろくなり、肌のしなやかさや弾力が失われます。黄ぐすみの原因にもなります(文献4)。

2-4. 生活習慣の乱れが招くハリ低下(睡眠不足、喫煙など)

日々の生活習慣の乱れも、肌のハリに深刻な影響を与えます。

睡眠と成長ホルモン、ターンオーバーの関係

睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、コラーゲンの産生や修復が十分に行われなくなります。その結果、肌のハリが失われます(文献5)。

喫煙によるビタミンC消費と活性酸素

研究によれば、喫煙者の皮膚では非喫煙者に比べてコラーゲンの産生が低下し、分解酵素の産生が増加することが報告されています(文献6)。

2-5. 表情筋の衰えも大きな要因??

表情筋についても肌のハリに関連して取り上げられることがあるので、ここで触れておきます。

「肌のハリ」が真皮層のコラーゲンやエラスチンの質と量によって生まれる弾力性を指す場合、表情筋の衰えがこれらの成分に直接的に影響を与えるという医学的エビデンスはありません。

しかし、加齢などで表情筋が萎縮したり、筋力が低下したりすると、その上にある皮膚や脂肪組織を適切に支える力が弱まります。結果としてハリがないように見える(ハリ感が低下したように見える)ようになるでしょう(文献7)。

これらの原因は、単独で作用することもあれば、複合的に絡み合って肌のハリを奪っていることもあります。次の章では、これらの原因を踏まえ、失われたハリを取り戻すための具体的なアプローチについて解説していきます。

3-1. 自宅で肌の弾力を取り戻す!スキンケアの基本

スキンケアの基本は、肌のバリア機能を守り、うるおいを保持すること。そして、ハリ不足に特化した成分を効果的に取り入れることが重要です。

3-1-1. レチノイドの効果|肌のハリ改善とトレチノインの使い方

レチノイド(トレチノイン等)は抗加齢治療のゴールドスタンダードとされ、シワやたるみの治療に広く用いられています。

トレチノイン(レチンA)外用は1970年代にニキビ治療に使われ始めましたが、その後の研究で表皮のターンオーバー促進や真皮コラーゲンの新生効果が確認され、光老化によるシワ改善薬としてFDA承認されました。

レチノイドは皮膚に多角的に作用します:

⚪️線維芽細胞を刺激してコラーゲン産生を促進し、コラーゲン密度を高める

⚪️コラーゲン分解酵素(MMP-1など)の発現を抑制して既存コラーゲンの劣化を防ぐ

⚪️表皮の細胞増殖を促し表皮肥厚をもたらすことで小ジワを目立たなくする

レチノイドは総称で、エイジングケアとして使えるものとして

◉タザロテン

◉トレチノイン

◉レチナール

◉ディフェリン

の4種類があります。

ドラッグストアなどで入手しやすい成分にレチノールがありますが、レチノールは作用が弱いので、エイジングケアとしては推奨できません。

臨床的には、レチノイド外用で細かいシワの減少や皮膚の弾力性・厚みの改善が3〜6か月の使用で現れることが数多く報告されています。

レチノイドは医学的エビデンスが確立したハリ改善の第一選択であり(文献8)、医師の指導の下での使用が推奨されます。

3-1-2. 保湿ケアの重要性:肌細胞をふっくらさせる

肌のハリを保つためには徹底した保湿ケアで、肌内部の水分蒸散を防ぎ、外部刺激から肌を守りましょう。

水分保持に欠かせないセラミド・ヒアルロン酸

セラミドは角層細胞の間を埋める脂質で、水分を挟み込みバリア機能をサポートします。ヒアルロン酸は真皮にも存在する成分で、高い保水力を持ち、肌にみずみずしさと柔軟性を与えます。化粧品は主に角層の保湿を担います。

3-1-3. ワンランク上のケアを目指す!ハリを出すためにおすすめのその他の美容成分

⚪️コラーゲン産生を助けるビタミンC誘導体

ビタミンCはコラーゲンの合成に必須の栄養素であり、抗酸化作用も持ち合わせます。肌への浸透性と安定性を高めたビタミンC誘導体は、メラニンの生成を抑える効果も期待でき、ハリと透明感の両方にアプローチできます。(→ビタミンCジェルの詳細を見る)

⚪️シワ改善にも期待できるナイアシンアミド

ナイアシンアミド(ビタミンB3)は、コラーゲン産生促進やバリア機能改善、シワ改善効果が報告されている注目の成分です(文献9)。(→ダームエデン美容液の詳細を見る)

⚪️エイジングケア注目の「ペプチド」

化粧品に配合される特定のペプチド(シグナルペプチドなど)は、細胞に特定のシグナルを送り、コラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸といった真皮の主要成分の産生を促進する働きが期待されています。 これにより、肌の内側からハリや弾力を高める効果が期待できます。 (文献10)。(→リジェニン・ブースターの詳細を見る)

3-1-4 徹底的な紫外線対策で未来の肌を守る

紫外線は肌のハリを奪う最大の外的要因です。「光老化」を防ぐために、一年中、天候に関わらず紫外線対策を徹底しましょう。

◉曇りの日も室内でも油断禁物: UV-A波は雲や窓ガラスを透過して肌の奥深くまで到達します。室内でも窓際にいる場合は対策が必要です。

◉日焼け止めの正しい選び方と使い方: 日常生活ではSPF30、PA++、屋外での活動時間が長い場合はSPF50+、PA++++など、シーンに合わせて選びましょう。重要なのは、十分な量をムラなく塗り、2~3時間おきに塗り直すことです。

◉帽子や日傘など、物理的な遮断も効果的: 日焼け止めと併用することで、より効果的に紫外線を防ぐことができます。

3-2. 身体の内側から整える食事と睡眠

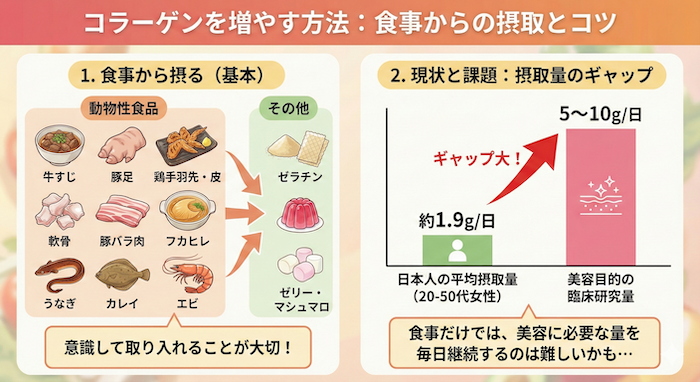

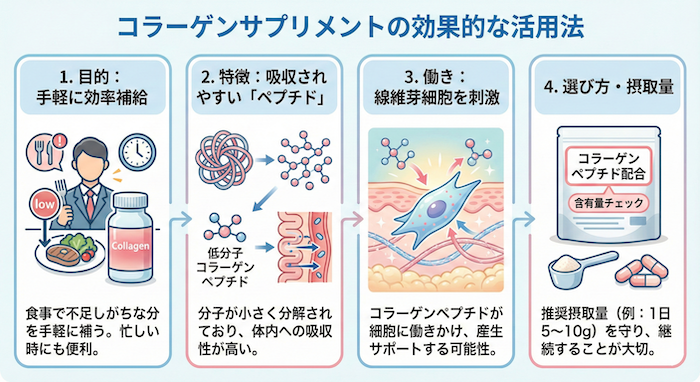

3-2-1. ハリ肌を作る栄養素を意識したバランスの良い食事

●タンパク質、ビタミンA・C・E、亜鉛などの重要性

●抗酸化作用のある食べ物

●糖化を防ぐ食習慣のポイント: 急激な血糖値の上昇は糖化を招きます。血糖値が上がりにくい低GI食品を選んだり、野菜から先に食べる「ベジファースト」を心がけたりしましょう。

3-2-2. 睡眠不足はターンオーバーの乱れに直結

毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のカフェインやアルコールを控える、リラックスできる環境を整えるなど、質の高い睡眠をとるための工夫をしましょう。

3-3. 表情筋トレーニングと適度な運動で肌の土台をサポート

⚫️表情筋トレーニング?: 表情筋の衰えが直接的に真皮のコラーゲン量に影響を与えるという医学的エビデンスは現時点では明確ではありません(2-5. 参照)。

⚫️全身の運動も効果的?: ウォーキングなどの有酸素運動や筋力トレーニングで皮膚の弾力性や真皮の構造が改善することが報告されています(文献11)。しかし、質の高いエビデンスは見当たりません。

3-4. 見直したい日々の習慣(喫煙、過度なケアなど)

◎喫煙と肌のハリの関係: 禁煙はハリを取り戻すための大きな一歩です。

◎摩擦などの肌への過度な刺激を避ける

◎無理なダイエットが肌に与える影響: 急激な体重減少や栄養不足は、肌のハリを支えるために必要な栄養素が不足し、肌のしぼみやたるみを招くことがあります。無理なダイエットは禁物です。

3-5. 自宅でできるスペシャルケア(美顔器、シートマスクなど)

⚪️美容家電(LED、EMSなど)の活用: LEDもEMSもどちらもエビデンスはありますが、美容家電としてのLED、EMSが有用かどうかは別の問題です。過度に期待することなく、各機器の説明書をよく読んで判断して下さい。

⚪️美容成分配合のシートマスクやパック: シートマスクの密封性が、有効成分の吸収と効果を向上させます。(文献12)。

ただし、長い時間つけたままにしておくと、逆効果で肌が乾燥しやすくなることは忘れられがちです。シートマスクやパックをつけておく時間は文献12では25分未満としています。

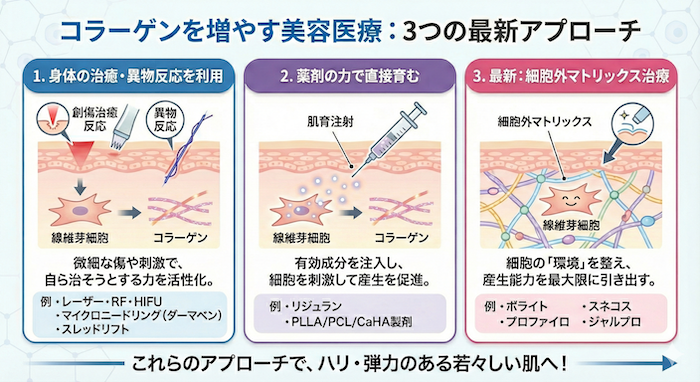

3-6. 医師が解説する「顔のハリ復活」を目指す美容医療

セルフケアだけでは改善が難しい顕著なハリ不足に対しては、美容医療が有効な選択肢となります。

3-6-1.ダーマペン|肌のハリへの効果とニキビ跡治療

「コラーゲン誘導療法」とも言われ、日本では2000年代後半に最初はダーマローラー(極細針が多数付いた手動ローラー)として導入され、2010年代後半からは電動式のダーマペンが登場し、美容クリニックで、毛穴、ニキビ跡治療として、またエイジングケアとして使われています。

3-6-2.細胞外マトリックス治療(注入療法)

イタリアで生まれた細胞外マトリックス治療の製剤は、分子量の異なるヒアルロン酸の組み合わせやヒアルロン酸とアミノ酸の組み合わせからなります。これを顔全体で10〜20か所に皮下に注入する治療です。

コラーゲンやヒアルロン酸を個々に増やすというより、皮膚幹細胞、線維芽細胞の働きやすい環境を整えることで、コラーゲンもエラスチンもヒアルロン酸も、つまりは「細胞外マトリックス」を全体として増やす治療です。

▶クリニックで取り扱う細胞外マトリックス治療(肌育注射)ラインナップ

●純ヒアルロン酸の肌育製剤プロファイロ

●アミノ酸配合スネコス

●リフトアップ肌育製剤ジャルプロスーパーハイドロ

3-6-3. HIFU(ハイフ)|肌質改善のエビデンスとコラーゲン修復

高密度焦点式超音波(High-Intensity Focused Ultrasound)を用い、皮膚の深層にあるSMAS筋膜や真皮層に熱エネルギーを与え、コラーゲンの収縮と産生を促します。

【HIFUの新たな可能性?】紫外線ダメージで変性したコラーゲン配列を正常に戻す研究報告

HIFUは主にたるみ治療に用いられますが、近年、肌質の改善にも寄与する可能性が示唆されています。

2022年に発表された動物実験(マウス)の研究では、紫外線によってダメージを受け、配列が乱れてしまった皮膚のコラーゲン線維が、HIFUを照射することによって、より正常に近い規則正しい配列パターンに再構築されることが報告されました(文献13)。

これは、HIFUが単にコラーゲンを「増やす」だけでなく、紫外線ダメージによって「変性したコラーゲンの質的な改善」にも貢献しうる可能性を示唆しています。

まだ動物実験の段階であり、ヒトでの効果はさらなる検証が必要ですが、HIFUが光老化によって損なわれた肌の根本的な構造を修復するエイジングケア治療となる可能性を秘めているかもしれません。 →ハイフ(ウルトラフォーマー)の詳細を見る

3-6-4.フラクショナルレーザー

コラーゲン生成促進 皮膚に微細な熱ダメージを与えることで創傷治癒反応を引き起こし、コラーゲンやエラスチンの再構築を促します。肌のハリ、毛穴の開き、小ジワなどの改善が期待できます。→炭酸ガスフラクショナルレーザーの詳細を見る

この章では、ご自身に合ったハリケアを見つけ、効果的に実践していくための具体的なステップをご紹介します。

4-1. 原因を理解することから始めよう

まず最も大切なのは、ご自身のハリ不足が主に何によって引き起こされているのか、その原因を冷静に分析し理解することです。

例えば、「日焼け止めを塗る習慣があまりない」、「保湿ケアは化粧水だけで済ませてしまうことが多い」、「甘いものや炭水化物が大好き」、「睡眠時間が不規則で短い」など、ご自身の生活習慣やスキンケアを振り返り、思い当たる原因をピックアップしてみましょう。原因が明確になることで、対策の優先順位が見えてきます。

4-2. できる対策から一つずつ取り入れる

原因の見当がついたら、次は対策です。しかし、一度に全ての対策を完璧に行おうとすると、負担が大きくなり長続きしません。大切なのは、ご自身にとって無理なく「これならできそう」と思える対策から一つずつ、確実に取り入れていくことです。

例えば、紫外線対策であれば、「まずは毎日、顔と首に日焼け止めを塗ることから始める」、乾燥対策であれば、「今使っている化粧水に加えて、保湿効果の高いセラミド配合の美容液をプラスしてみる」など、具体的な行動目標を立てると良いでしょう。

4-3. 専門家(美容皮膚科医など)への相談も視野に

セルフケアだけではなかなか改善が見られない場合や、より積極的なケアを求める場合は、美容皮膚科医などの専門家に相談してみてはどうでしょうか。

ただし、美容医療は効果が期待できる反面、リスクやダウンタイムも伴います。どのような治療が自分に適しているのか、費用はどのくらいかなど、納得いくまで説明を受け、信頼できる医師のもとで治療を選択することをお勧めします。

まとめ:今日から始めて、弾むようなハリ肌を手に入れよう!

「昔のようなハリはもう戻らないのでは…」と諦めかけていた方もいらっしゃるかもしれませんが、この記事を通して、「肌のハリ」は正しい知識と適切なケアによって取り戻せる可能性があることをご理解いただけたのではないでしょうか。

ご自身の肌状態とハリ不足の主な原因を把握し、日々のスキンケアや生活習慣を見直すことが、ハリを取り戻すための大切な第一歩です。そして、レチノイドやビタミンC誘導体といった有効成分を取り入れたり、紫外線対策を徹底したりと、できることから一つひとつ実践していくことが重要です。

しかし、セルフケアだけでは改善が難しい、あるいはより早く確実な効果を実感したいという方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は、ぜひ美容皮膚科にご相談ください。自己判断でのケアは、時に遠回りになってしまうこともあります。

当クリニックでは、お一人おひとりの肌質やお悩みを丁寧にカウンセリングし、医学的根拠に基づいた診断のもと、あなたに最適な「肌のハリ」改善プランをご提案いたします。あなたの「ハリを取り戻したい」という想いに、全力でお応えします。

クリニックでハリを出す集中治療

レチノイドなど自宅で本格ケア

(参考文献)

1)Moisturization and skin barrier function

A V Rawlings, et al.

Dermatol Ther.

2004;17 Suppl 1:43-48

2) The possible involvement of skin dryness on alterations of the dermal matrix

Mariko Yokota, at al.

Exp Dermatol.

2014;23 Suppl 1:27-31

3) Dry skin management: practical approach in light of latest research on skin structure and function

Ehrhardt Proksch, et al.

J Dermatolog Treat.

2020;31(7):716-722

4) Research Advances on the Damage Mechanism of Skin Glycation and Related Inhibitors

Wenge Zheng, et al.

Nutrients

2022;14(21):4588

5) Does poor sleep quality affect skin ageing?

Oyetakin-White P, et al.

Clin Exp Dermatol.

2015;40(1):17-22

6) Smoking affects collagen synthesis and extracellular matrix turnover in human skin

A Knuutinen, et al.

Br J Dermatol.

2002;146(4):588-594

7) The Facial Aging Process From the "Inside Out"

Arthur Swift, et al.

Aesthet Surg J

41(10):1107-1119

8) Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety

Siddharth Mukherjee, et al.

Clin Interv Aging

2006;1(4):327-48

9) Nicotinamide: Mechanism of action and indications in dermatology

Pooja Bains, et al.

Indian J Dermatol Venereol Leprol.

2018;84(2):234-237

10) Peptides: Emerging Candidates for the Prevention and Treatment of Skin Senescence: A Review

Andrada Pintea, et al.

Biomolecules

2025;15(1):88

11) 筋力トレーニングが美肌に貢献することを世界で初めて報告

立命館大学 NEWS & TOPICS

https://www.ritsumei.ac.jp/news/detail/?id=3229

12) Short-term skin reactions and changes in stratum corneum following different ways of facial sheet mask usage

Yixin Wang, et al.

J Tissue Viability

2024;33(4):831-839

13) Rejuvenation of photoaged aged mouse skin using high-intensity focused ultrasound

Lee TJ, et al.

J Plast Reconstr Aesthet Surg

2022;75(10):3859-3868

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)

(最終更新日:2026年1月2日)