室内で過ごすときも、肌の老化や皮膚がんのリスクを考えて「日焼け止めは必要なのか?」と疑問に思う方は少なくありません。インターネットやメディアでも「室内でも紫外線を浴びるから日焼け止めを塗ったほうがいい」という情報が多く見られます。

では、本当に「日焼け止めは室内でも必要」なのでしょうか?室内用に肌に優しい日焼け止めを探す前にお読み下さい。

1 室内での光老化リスク|UVAとUVBの違いとは

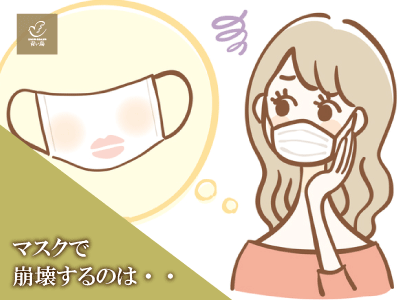

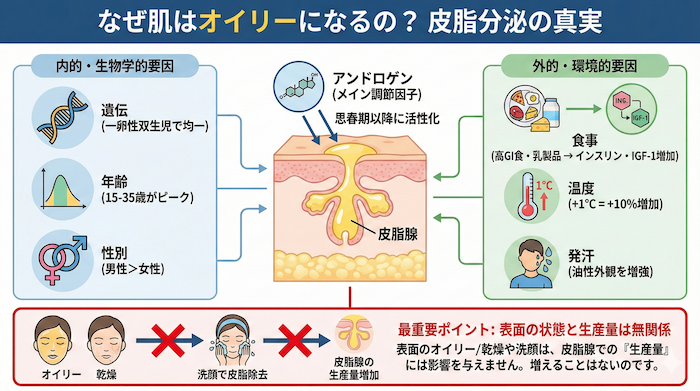

日光に含まれる紫外線は、大きくUVA(波長320~400nm)とUVB(波長280~320nm)に分けられます。

UVBは主に表皮に作用し、日焼けや皮膚がんの原因になる強いエネルギーを持っています。炎症や赤みを引き起こしやすい特徴があります。一方、UVAは波長が長く、真皮にまで到達してコラーゲンやエラスチンを損傷し、皮膚の弾力低下やしわ、たるみなどの「光老化」を進める原因になります。(追記:もし、紫外線による[たるみが気になる場合は、ハイフ(ウルトラフォーマー)などの医療機器による引き締め治療が有効です。)

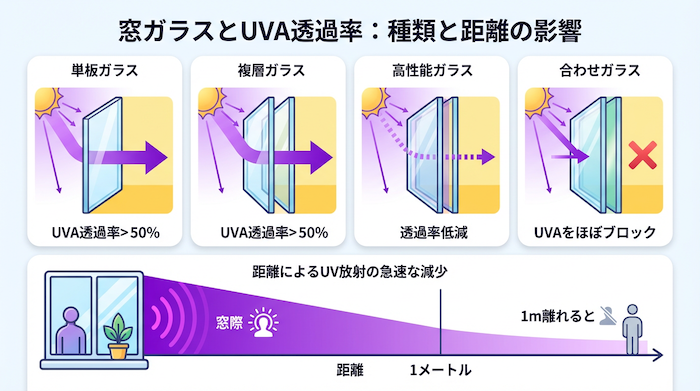

注目すべきは、UVAの多くは窓ガラスを透過し、室内にいても皮膚に到達する可能性がある点です。

2 窓ガラスの紫外線透過率は?家の中で日焼けする「窓際」のリスク

私たちが日常的に使用している建築用のガラスでは、UVBのほとんどはカットできます。しかし、古い単板ガラスや一般的な複層ガラスの住宅ではUVAの透過率は50%を超えます。

最近普及している高機能ガラスではUVA透過率が低下し、防犯対策に用いられる合わせガラスでは、UVAもほぼ遮断できます。しかし、いずれの場合も完全にゼロにはならないため、「室内だから安全」とは一概に言えません。そのため「日焼け止めは室内でもおすすめ」といった情報がよく見られますが、この問題はもう少し詳細に検討する必要があります。

3 窓からの距離と紫外線量の関係

見落とされがちな重要な要素は「窓からの距離」です。

紫外線は窓際に近いほど多く浴びることになりますが、窓から1メートル以上離れるだけでも、その量は急激に減少することが研究でわかっています(資料1)。「日焼け止めは室内でも必要」という結論に飛びつく前に、まずは自分の行動パターンを確認することが大切です。

4 車内と家の中は違う?室内紫外線における誤解

有名な例として、トラックドライバーの顔の片側だけが著しく光老化している写真があります(資料2)。これはガラスがあってもUVケアにならない例としてしばしば取り上げられます。しかし、車内と一般的な室内環境を同一視するのは適切ではありません。

車内は、ガラスと人の位置が数十センチの距離に固定されている特殊な状況です。それに対し一般的な室内生活で窓ガラスに長時間密着して過ごす人はほとんどいないでしょう。 したがって、トラックドライバーのような状態が、そのまま「室内の日常生活」で起こる可能性は低いと考えられます。

5 「室内で日焼け止めは不要」とする世界の専門機関の見解

米国皮膚科学会(AAD)の公式サイトでは、「日焼け止めは毎日使いましょう」と推奨していますが、それはあくまで「外出前に塗る」ことを指しています。さらに、オーストラリアがん協議会(Cancer Council Australia)は、「室内にいる場合は日焼け止めは不要である」と明確に示しています(資料3)。

総合的なリサーチを行っても、「日焼け止めは室内でも積極的に塗るべき」と推奨している国際的な専門機関は見当たりません。 結論として、世界的なスタンダードは「屋外活動時に日焼け止めをしっかり塗る」ことであり、室内で過ごす場合にまで塗るのは過剰と言えるかもしれません。

6 日焼け止めのデメリットと肌負担|あえて「塗らない日」を作るメリット

「室内でも日焼け止めは必要か?」を考えるうえで、日焼け止めを塗るデメリットにも注目する必要があります。

日焼け止めは肌への刺激やアレルギー反応を引き起こす可能性があります。(追記:当院では、敏感肌の方でも毎日安心してご使用いただける医療機関専売のUVプロテクトミルクNをご用意しております。)

また、室内にいるときも日焼け止めを塗ったり、塗り直したりすればコストや手間もかかります。 したがって、日焼け止めの使用は、「リスク(デメリット)とベネフィット」を天秤にかけて判断することが重要です。

7 【結論】室内で日焼け止めが必要な人とおすすめの対策

これまでの解説を踏まえると、一般的な日本の住宅環境において、「日焼け止めは室内でも必要か」という問いに対する答えは、必ずしも「イエス」ではありません。

しかし、生活環境や肌質によっては、室内であっても紫外線対策を推奨するケースがあります。ご自身が以下の条件に当てはまるかどうか、まずはチェックしてみてください。

✔️窓際(1メートル以内)や車内で毎日長時間過ごす方

特に、窓ガラスのUVカット性能が不明な場合や、古い単板ガラスの環境では注意が必要です。

✔️肌の色が白い方(スキンタイプI–II型)、皮膚がんのリスクが高い方

日焼けをすると赤くなりやすく黒くなりにくい方や、ご家族に皮膚がんの既往歴がある方は、日常的にUVAケアを意識したほうが安心です。

室内で使うなら?肌に優しく塗り直しが楽なものを

「私は窓際で仕事をすることが多いから、やっぱり室内でも日焼け止めを塗っておきたい」 そう判断された場合でも、屋外レジャー用の強力な日焼け止めを使う必要はありません。

室内用の日焼け止め選びで重要なのは、以下のポイントです。

✔️日焼け止め 室内 肌に優しい処方であること(紫外線吸収剤フリーや低刺激性など)

✔️石鹸で落とせる、または日焼け止め 室内 塗り直しが苦にならない軽いテクスチャー

毎日肌に乗せるものだからこそ、肌負担(デメリット)を最小限に抑えることが大切です。当院では、敏感肌の方でも毎日安心してご使用いただける、医療機関専売の「UVプロテクトミルクN」をご用意しております。肌への優しさとUVA防御効果を両立しており、室内用としても非常におすすめです。

日焼け止め以外の室内紫外線対策(フィルム・カーテン)

室内での紫外線対策は、必ずしも日焼け止めクリームだけに頼る必要はありません。物理的に紫外線を遮断する方法も非常に効果的です。

✅窓から離れる:デスクやソファを窓から1メートル以上離すだけでも、紫外線量は大幅に減少します。

✅UVカットフィルム:窓ガラスに後付けできるフィルムは比較的安価です。「室内でも塗るべき?」と悩む前に、環境側でカットしてしまうのも賢い選択です。

✅カーテンやブラインド:日差しが強い時間帯はこれらを活用しましょう。

✅衣類での保護:長袖やUPF表示のある衣類で肌を覆えば、薬剤による肌負担はゼロです。

(追記)

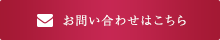

浴びてしまった紫外線のケアについて 万が一、室内でうっかり日焼けをしてしまった場合や、蓄積した光老化(シミ・小じわ)が気になる場合は、光老化に対する塗り薬レチノイド療法(CDトレチノインなど)など「浴びた後の医療ケア」もぜひ選択肢に入れて下さい。

【参考資料】

1 The role of glass as a barrier against the transmission of ultraviolet radiation: an experimental study

Ida Duarte, et al.

Photodermatol Photoimmunol Photomed

2009 Aug;25(4):181-4

2 Images in Clinical Medicine: Unilateral Dermatoheliosis

Jennifer R S Gordon, Joaquin C Brieva

N Engl J Med

2012 Apr 19;366(16):e25

3 Claire Wharton. "Should I wear sunscreen when indoors?". Cancer Council Australia. 2025年4月17日更新

[https://www.cancer.org.au/iheard/should-i-wear-sunscreen-when-indoors]

4 The Minor Surgery Center. "Understanding Your Fitzpatrick Skin Type: A Complete Guide to Sun Safety and Skin Cancer Prevention". 2025年12月18日

[https://www.theminorsurgerycenter.com/blog/fitzpatrick-skin-type-a-complete-guide]

ブログ人気記事ランキング

*2025年12月31日調べ

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)

(最終更新日:2026年1月1日)