「皮膚の老化の8割は紫外線が原因」――この衝撃的なフレーズを耳にしたことがある方は多いでしょう。

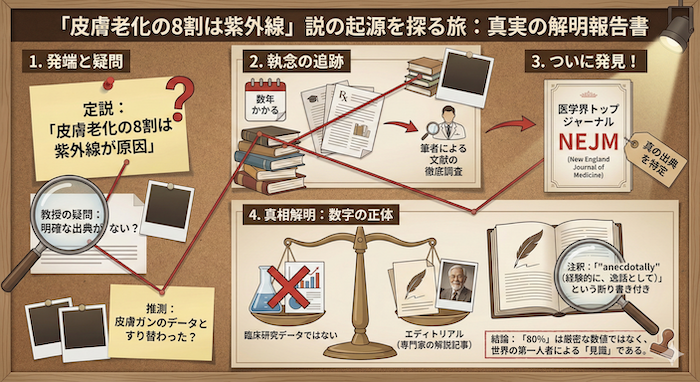

しかし、この「皮膚の老化の8割は紫外線が原因」説、その根拠は一体どこにあるのでしょうか?長年、多くの専門家が引用しながらも、出典が不明確だったこの説。

本記事では、その起源を巡る探求の物語と、紫外線が皮膚の老化に与える影響、そして皮膚の老化防止のために私たちができることについて解説します。

1 紫外線が引き起こす「光老化」とは?シワ・たるみ・シミの原因

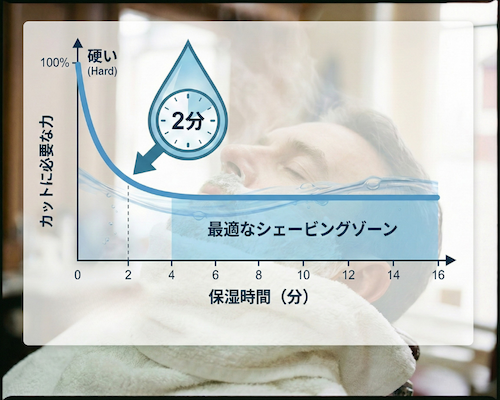

まず基本的な事実として、紫外線が皮膚の老化の主要な原因であることは広く知られています。太陽光に含まれる紫外線(特にUVAとUVB)は、皮膚の深層部にまで到達し、コラーゲンやエラスチンといった肌のハリや弾力を保つ線維を破壊・変性させます。

▶ECM(細胞外マトリックス)製剤は、コラーゲン・エラスチンの合成促進を目的とした治療

これにより、シワ、たるみ、シミといった皮膚の老化のサインが現れます。

▶シワ、たるみ、シミに対する標準治療

表情ジワ治療の代名詞 ボトックス・ゼオミン

切らないたるみ治療の王道 サーマクール

シミ取りの標準治療 Qスイッチレーザー

この紫外線による老化現象は「光老化」と呼ばれ、加齢による自然な老化とは区別されます。日常的に紫外線を浴びることで、光老化は着実に進行していくのです。

2 「皮膚老化の8割は紫外線」の根拠はどこから?出典を調査

ある高名な皮膚科教授の講演で、よく学術論文で引用される「皮膚の老化の8割は紫外線が原因」というフレーズに話が及びました。

教授が疑問に思ったのは、多くの文献では明確な出典が示されていないこと。そこで教授は自分で調査したのですが、見つかったのは、皮膚ガンの原因の8割が紫外線という文献で、もしかしたらこれが皮膚の老化の話にすり替わったのではないかと推測されていました。

肌老化80%説の出典は医学誌「NEJM」

この話が妙に心に残り、私も文献を読んでいて「皮膚の老化の8割は紫外線が原因」というフレーズを見つけるたびに、参考文献まで辿ることが習慣になりました。

そして、数年かかって、ついに「皮膚の老化の8割は紫外線が原因」の出典は、医学界のトップジャーナルである ニューイングランドジャーナル (NEJM) であることを発見したのでした。

本当のところは?ヨーニ・ウイト教授の「見識」

「皮膚の老化の80%は紫外線が原因」という記述は、臨床研究の結果ではなく、この権威あるジャーナルのエディトリアルで "anecdotally"(科学的根拠は薄いが、経験上そう思われる)という断り書き付きで述べられていました。

エディトリアルというのは、同じ号に掲載されている医学研究に関連して、編集部からその分野を代表する専門家にお願いして書いてもらう解説記事。

つまり、「皮膚の老化の80%は紫外線が原因」は、厳密な研究データに基づく数値ではなく、その方面の世界の第一人者の「見識」だったのです。(*文末に紹介あり)

3 皮膚老化防止のために:データから見る紫外線対策と予防

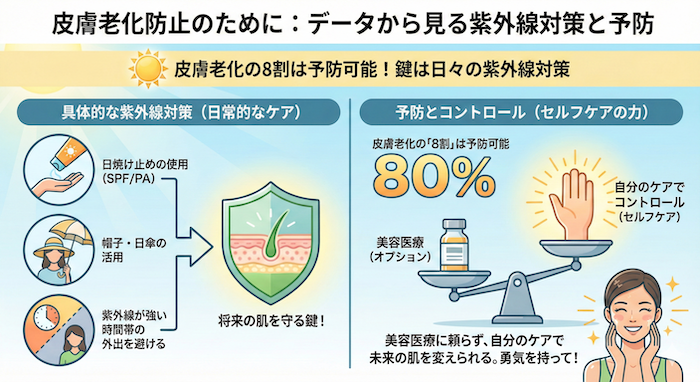

「皮膚の老化の8割は紫外線が原因」における8割という具体的な数値に厳密な科学的データがないとしても、紫外線が皮膚の老化の最大の外的要因であることに変わりはないでしょう。多くの皮膚科学的研究が、紫外線暴露とシワ、シミ、たるみなどの皮膚の老化との強い関連を示しています。

したがって、「8割」という数字の真偽はさておき、皮膚の老化防止のためには、紫外線対策が極めて重要であるという事実は揺るぎません。日焼け止めの使用、帽子や日傘の活用、紫外線が強い時間帯の外出を避けるなど、日常的なケアが将来の肌を守る鍵となるのです。

▶日常的なケア

クリニック専売の日焼け止め UVプロテクトミルク

光老化は治療できる トレチノイン

また、もう一つ強調したいのは、皮膚の老化の「8割」は予防可能だと言うこと。しかも、美容医療に頼ることなく、自分のケアでコントロールできると言うことにぜひ皆さんも勇気づけられて下さい。

4 まとめ

◉「皮膚の老化の8割は紫外線が原因」という説は、厳密な研究データではなく、権威ある医学誌の論説における経験的な見解として広まったものでした。しかし、この説の起源がどうであれ、紫外線が皮膚の老化(光老化)の主要な原因であることは広く認められています。

◉皮膚の老化防止のためには、紫外線対策の重要性を理解し、日々のUVケアを実践することが何よりも大切です。日焼け止めを塗る、帽子をかぶるなどの基本的な対策が、健やかで若々しい肌を長く保つための最も効果的な方法と言えるのです。

◉皮膚の老化は、スキンケアで予防できるのです。

(参考文献)

Understanding Premature Skin Aging

Uitto J.

N Engl J Med.

1997;337(20):1463-1465

*「皮膚老化の8割は紫外線」の発信源ヨーニ・ウイト(Jouni Uitto)教授について

ヨーニ・ウイト(Jouni Uitto)教授(1943年9月15日 – 2022年12月17/19日)は、1997年の ニューイングランドジャーナル (NEJM) 論説発表当時、ジェファーソン医科大学(トーマス・ジェファーソン大学)の皮膚科学・皮膚生物学科教授兼学科長、および生化学・分子生物学教授。結合組織生物学、分子遺伝学、そして皮膚老化の研究において国際的に認知された第一人者であり、コラーゲンやエラスチンなど皮膚の結合組織生化学と分子生物学の分野で業績を残し、特に遺伝性皮膚疾患や皮膚の老化に関する研究で世界的に著名でした。生涯で1,100編以上の学術論文(査読付き論文776編を含む)を発表し、総被引用数は7万件を超えるとも推定される非常に影響力の大きい科学者でした。

1997年に ニューイングランドジャーナル (NEJM) に寄稿した総説「Understanding premature skin aging(皮膚の早期老化の理解)」では、紫外線による真皮コラーゲン線維の損傷や異常なエラスチン蓄積(いわゆる日光弾性変性)が、自然老化とは異なる皮膚老化像をもたらすことを解説しました。この論考は、同号に掲載されたG.J.Fisherらの研究(紫外線による皮膚の分子病理pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)を踏まえ、光老化の分子基盤を総括したもので、美容皮膚科学の観点からも極めて示唆に富む内容でした。

ヨーニ・ウイト(Jouni Uitto)教授は2022年12月、79歳で逝去されましたが、晩年まで研究と教育への情熱は衰えず、亡くなる年まで継続して論文を発表し続けていました。教授の死に際し、各国の皮膚科学会からは追悼記事が発表されました。

おすすめの関連ブログ記事

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)

(最終更新日:2025年5月12日)